雜草地06 自我折磨來自於靈魂在吶喊

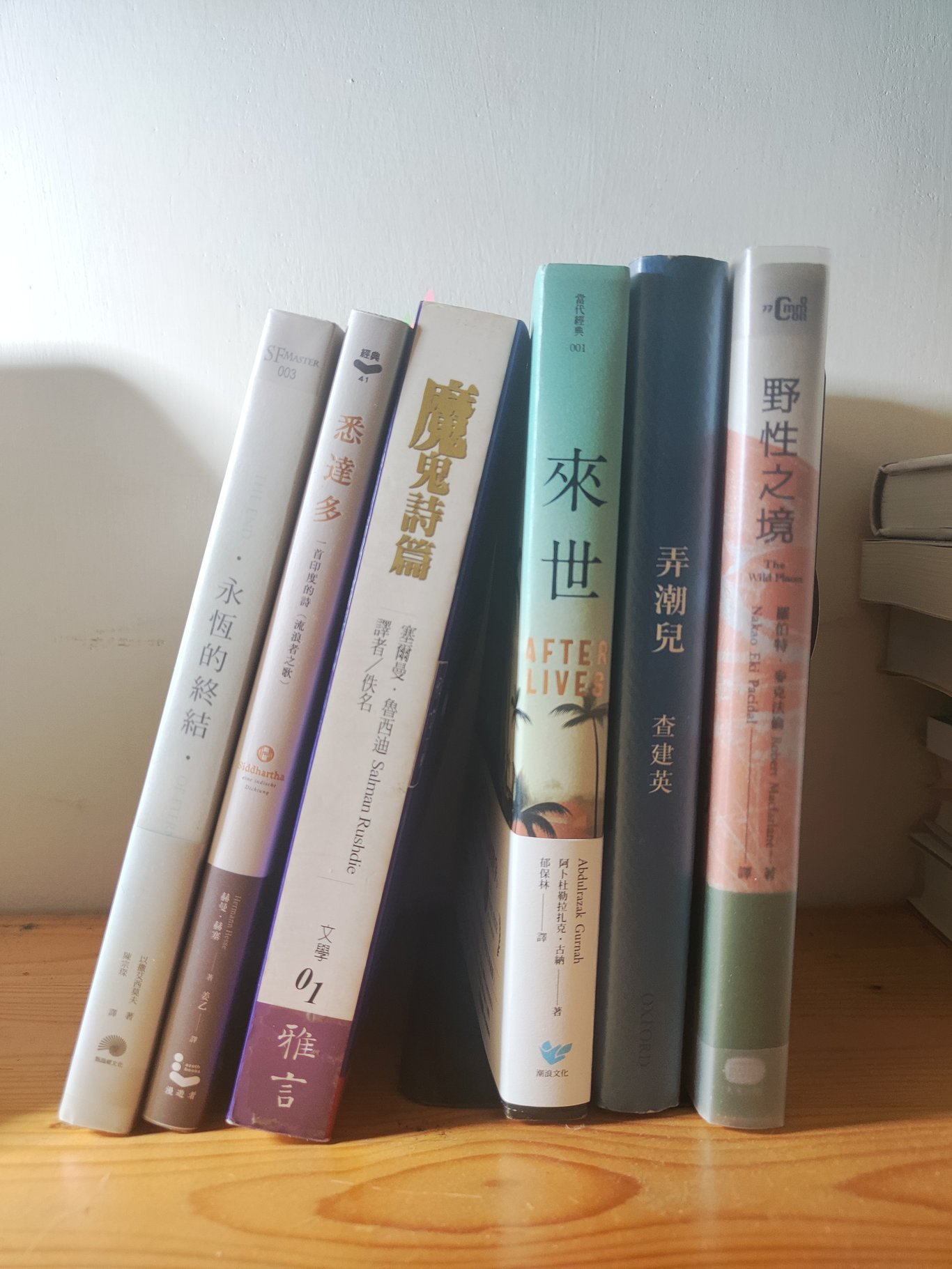

查建英《弄潮兒》

查建國、王蒙、北大改革群像;張大中、潘石屹、孫立哲。查建英以前三位為引,講當代知識份子的遭遇;以後三位企業家為引,講中國經濟成長飛快的年代。

大部分篇章剛好是2008年前後寫成。那時候世界上發生了兩件大事,一是美國華爾街爆發金融危機,另一件是凡是中文世界的住民應該都記得:北京奧運。還記得那時中國人的自信心爆膨到極點,就算在台灣,新聞都會穿插兩句大國崛起,沒過多久還會發生戰狼出征,寸草不生的網路熱梗。但查建英的報導卻是冷靜、回顧、誠實。重點是身為知名報人,她擁有不凡人脈,就算不是文章主角,其餘的被採訪者依舊名聲顯赫,所以他人的敘述皆能支持文章脈絡。閱讀起來酣暢淋漓。

從八零年代起,這些人在中國經濟急速發展的三十年間恰好站在浪頭上,說他們是弄潮兒毫不為過。讀者看到這些人名可能會產生些情緒,正常,站在風口浪尖上,本身就不可能完全乾淨清白,尷尬事不會少,也就要承受來自四面八方的炮火。

文字不抱情緒,資料剪裁也十分合宜,好讀易懂,十分精采的報導文學,查劍英十分厲害。好的報導即讓事實說話,她都做到了。

《來世》

《來世》是2021年諾貝爾文學獎得主的作品,暴冷得獎的阿卜杜勒拉扎克‧古納即使在得獎後依然冷門,我以極便宜的價格在蝦皮上買到一本二手,就算這本書才剛上市沒多久。近年我做了個決定,每年至少要看一本最新諾貝爾文學獎得主的作品,這就是我看這本書的原因,並不為別的。

本書說的是英德統治下的東非。殖民、離散、逃亡,這些主題對台灣人來說並不陌生,畢竟這就是我們從小被教育到大的台灣歷史視角,每兩年選舉時政客們就會拿出來賣弄悲情,好似這些人還活在殖民統治下,自吹自憐一輩子,永遠走不出陰影,也要大眾走不出陰影。

看不出台灣和非洲有何區別,即使本書背景是歐洲人在非洲的統治,但所有的殖民視角還是熟悉,只強調一件事:主人與奴僕。亦即,殖民者與被殖民者之間的關係為何。說到底,可以將殖民時代的階級分為以下幾者:上層殖民者、下層殖民者、上層被殖民者、下層被殖民者。排列組合下來,有六種階級搭配,中間搭配熱鬧非凡。

可以探討以下幾種內容:殖民者和被殖民者間是否能產生真正的友誼?被殖民者透過教育洗腦自認為殖民者,能否被真正的殖民者接受?下層殖民者地位往往不如上層被殖民者,為何兩者之間交往充滿彆扭,陰陽怪氣?上層被殖民者剝削下層被殖民者往往比殖民者還要凶狠,到底為何?

大致如此,以上問題相信台灣人早有解答(當然是各有各的解答),畢竟這些玩意兒對台灣人來說太熟太熟了,熟到讀完上半部我就能大致猜到人物結局。

另外,曾看到書評家說古納繼承了奈波爾的殖民地文學書寫傳統,我不這麼認為,相比之下,奈波爾寫人物的行為動機及情緒反應更勝一籌。比起外在,奈波爾似乎更善於折磨自己,審視人類的靈魂,要論撼動讀者,他還是厲害的。

當然,本書文字還是好,作家行文沉穩,閃亮金句頻出也是諾獎得主標配。翻譯更是一等一,我還特地查了一下譯者是誰,沒想到此書入圍了梁實秋翻譯大師獎。

缺點是結尾太過匆促,感覺是被催稿催出來的。

《悉達多》

悉達多也是第二遍讀了,到底為何呢?前幾年第一次讀完讀不出個究竟,我始終相信自己是沒有慧根,結果第二次讀,心中依舊毫無波瀾。

一個富家子弟看遍貧窮人家痛苦,立誓尋找解決辦法,但直到最後他還是沒嘗過飢餓的滋味,餓個三天也行阿,他在裝什麼呢?就這樣莫名其妙成佛了?

我懷疑他如果活在現代,大雨天去送幾天外賣,冬天住住頂樓加蓋,還只能洗洗冷水澡,他就知道什麼叫痛苦。

像他這種流浪漢,還能在恆河邊侵占船夫的帶簷小屋住下。他如果活在台灣,連住台北車站龍山寺牆腳的資格都沒有,最適合他應該是淡水河挑座橋墩,和其他流浪漢鬥爭一番,試圖爭取橋墩中間容易搭紙箱的位置。這樣一來,他就知道什麼叫苦。

一位王子自我沉浸在救苦救難的情懷中,我還能看兩遍,也是犯賤。

還是有心得的:故事說得好,信徒不會少。你瞧,最後不就來錢了?販賣希望收割窮人才是賺錢最快的方式。

中產階級的成佛夢罷了。

艾西莫夫《永恆的終結》

以前大學時上過葉李華開的科幻文學課程,從那時起我才算真正開始接觸科幻文學。那時,葉李華最愛把三大科幻作品掛在嘴邊,好像是《基地》、《海柏利昂》、《怒月》吧?我有點忘了。後來才知道,葉李華自己就是《基地》譯者,他在大學裡開科幻文學課程,基本上也算是自己開課推自己書。他課上還把倪匡列為科幻,自己還寫了很多冊《衛斯理回憶錄》,自認為能填補倪匡沒寫完的空白,事後回頭看,這些都是不入流的作品,難以下嚥。當時我還買了幾本,只能說年輕時我太沒有文學鑑賞能力,硬要啃完,現在想起來,真傻,竟然在這種作品上花錢了。

此本《永恆的終結》是基地作者艾西莫夫所著的中篇作品,裡面許多科幻設定如今看起來還是充滿想像力,我還記得葉李華上課時最愛說科幻作品裡的「黑盒子」。那些當代科技無法解決的科技難題,七十年後的現在看來依然驚嘆。

但艾西莫夫的缺點也十分明顯,人物刻劃十分糟糕,僵硬呆版,此書充滿類似「喔傑克!」、「喔蘇珊!」等類似的語言。我時常想,大學時代我竟然能硬生生地把基地七大本啃完,可見當時的我一點文學水平都無。

依稀記得葉李華過得也不算順遂,他開辦的交大科幻研究中心沒幾年就被勒令關停。廢話沒產出阿,研究科幻文學是能有什麼產出,莫名其妙。

羅伯特.麥克法倫《野性之境》

不知不覺,羅伯特.麥克法倫在台灣又出了新書,譯者和前次出版《大地之下》恰是同一人。說到這書要先提譯者,因這譯者有個特點,他中文造詣不俗,許多用字恰好在冷僻與通俗之間,是那種一眼看過去你會有點印象,但必須再查查字典,才恍然大悟喔喔這個字原然要這樣發音。當然,也有些冷僻字是專有名詞譯過來中文,那這種字本來就生活少見。

雖說中文譯本新出版,但這其實已是作者早年作品,有些缺點必須提,一是段落分割明顯,常常寫到一半內容卻無法展開,有點兒有志難伸,卻言盡於此,感覺筆力還是有點不足。二是文中充滿各地形地貌與各種英國地名是讀者無法在生活周遭見到,無法與作者共情,也是,距離讀者所在地十萬八千里,作者卻一筆帶過,總不能邊讀邊查吧。

這也是我讀到三分之二就棄書的原因,看來看去覺得全書那些英倫風味的山峰懸崖峭壁游魚飛鳥干我什麼事?距我太遠啦。

《魔鬼詩篇》

一句話能講完的故事說成長篇大論,這就是魯西迪的本事。要不是前幾年他被被刺殺的事轟動海內外,這本書又不知道要在我架上放多久。

說實在,那陣子此書一時洛陽紙貴,我99元買的卻沒趁高價賣掉,現在有點後悔。

此書說的是印度高等級穆斯林的英國夢,最終皤然醒悟回到老家的故事。瞧,一句話就說完。

至於書中那些導致他被穆斯林全球大追殺的內容,我特地翻了兩遍。老實說,就我一個非穆斯林而言,第一次看時還真找不到怒麟之處,要花許多力氣才能理解書中文字到底冒犯穆斯林在哪兒。

看魯西迪有點像是在看印度版本的米蘭昆德拉,每幾頁就要賣弄一下哲思,這也是我花了一個多月才啃完的原因吧。

本書翻譯十分好,出版時封面譯者上寫著佚名,沒想到竟然是閻紀宇翻譯。原來是他最初翻譯時也怕生命危險,封面只好以寫著佚名代替,畢竟,日文版本的譯者早在日文版成書沒多久後已慘遭不幸。沒想到在2022年魯西迪被刺後,閻紀宇敢站出來承認自己就是中文版譯者,實在了不起。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!