車站行腳(10):到百福,跟著基隆河走的水文之旅

四月中到汐止車站行腳回來後,我們馬上抽出了下一站--百福。

我上網搜尋這才發現,原來百福是六堵的別名。然而,百福車站的上一站是「五堵車站」,下一站及下下一站分別是「七堵車站」和「八堵車站」,那為什麼百福車站不乾脆取名為「六堵車站」,按照數字順序幫助乘客理解它的地理位置呢?這個問題,我在網路上也找不到答案。

百福車站周邊最明顯的區域,除了百福社區之外,還有和它比鄰的六堵科技園區(原稱六堵工業區)。如果以百福車站為原點,徒步探訪它的周圍,說實話,百福社區和科技園區並沒有太多的旅行亮點。因此,抽到百福車站後,我一直提不起遊興,再加上前幾個禮拜梅雨接力而來,這一趟百福車站行腳,距離上一趟的汐止車站行腳,拖了足足一個半月總算成行。

為了避免疫情嚴峻的時刻與人群過多的接觸,我和老婆從車站出發後,避開社區人潮較多的中心地帶,沿著實踐路,打算順基隆河繞六堵的外圍走一圈,瀏覽此地景致。

這一帶之所以這麼多以「堵」為名的地區,根據學者考察,從五堵到八堵(五堵之前還有四堵、三堵、二堵、頭堵,但地名沒有流傳下來)都是位在曲流處;而曲流的地段上有小山丘,彷彿一堵牆,故名。(註1)我以前讀到書中的這段關於「堵」的命名由來時,沒有什麼特別感覺,直到今天親自站在跨越基隆河的五福橋以及六堵橋上,親眼見到兩個基隆河的曲流處,終於深刻體會到「堵」的涵義。

實踐路走到底過五福橋後,路名改為工建西路,河堤旁一面牆上的斑駁壁畫中,為我們呈現六堵早期的農村生活面貌。不過,當年的水田在六○年代台灣經濟起飛之際,便迅速被六堵工業區取代,完全不見一點痕跡。

如今,六堵工業區又搖身一變成為六堵科技園區,但這個科技園區和我印象中的科技園區卻不太一樣,散發出死寂破敗的氣息。

工建西路再往前走,一旦過六合橋,就到七堵的範圍。於是我們在上橋前右轉,走上河岸旁的「頂圳景觀步道」,這一帶之所以「圳」為名,顯然和先民開發的水圳息息相關。再走三百多公尺,一連三座廟宇--三聖宮、慈鳳宮、頂圳福德宮--在眼前出現。

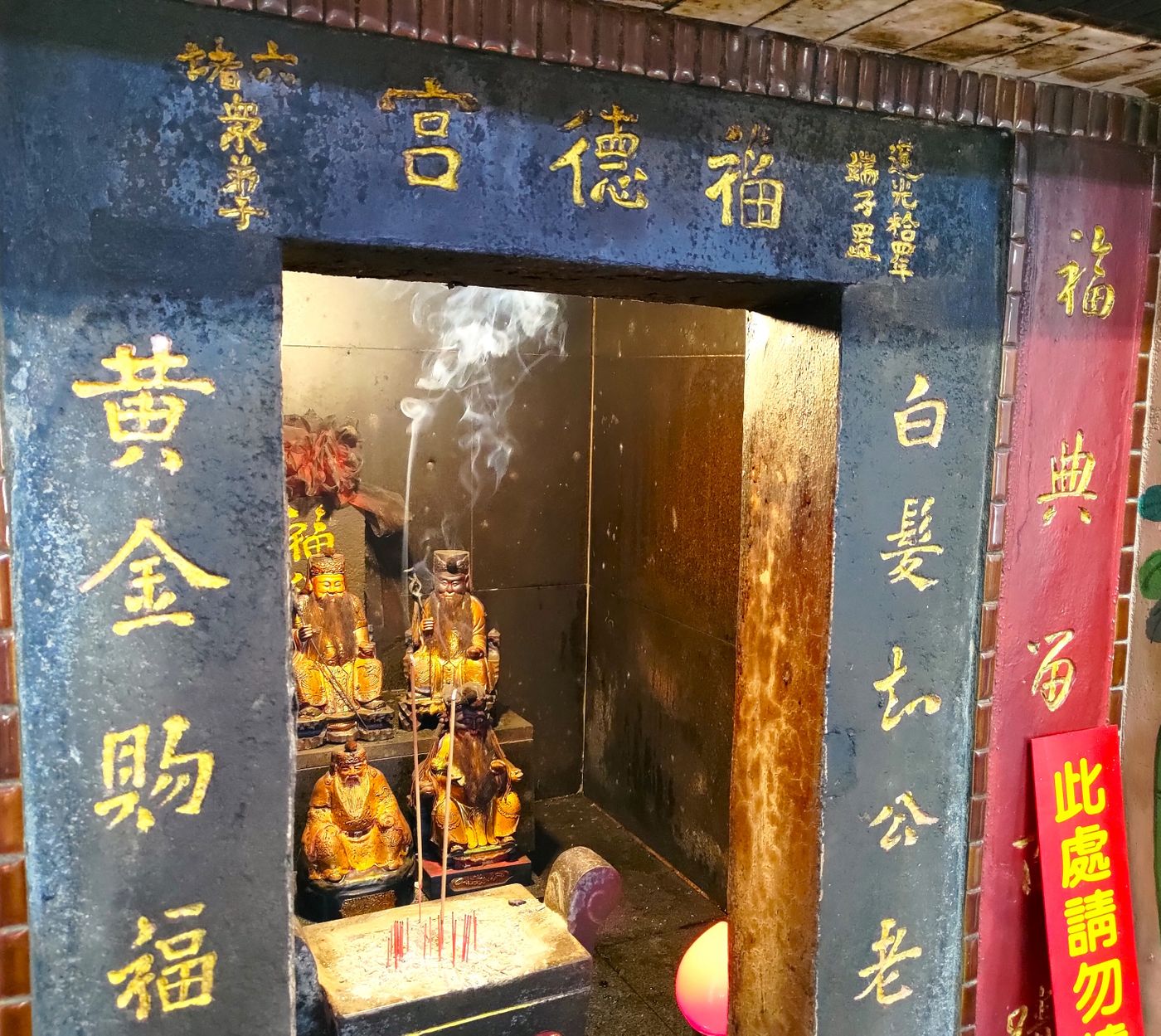

值得一提的是「頂圳福德宮」,這座福德宮建於道光十四年(1834年),據今已有一百八十八年歷史。

早在嘉慶二十二年(1817年),安溪余氏家族大舉落腳於此,拓墾六堵,並且於草濫溪(拔西猴溪)挖水圳引水到這裡蓄水,以備灌溉,他們將這條水圳命名為「頂圳」。竣工後,地方人士便在這裡蓋了一座石頭小廟,即頂圳福德宮。走進廟龕,在土地公牌位前,可在門聯上清晰見到「道光拾肆年」的字跡。

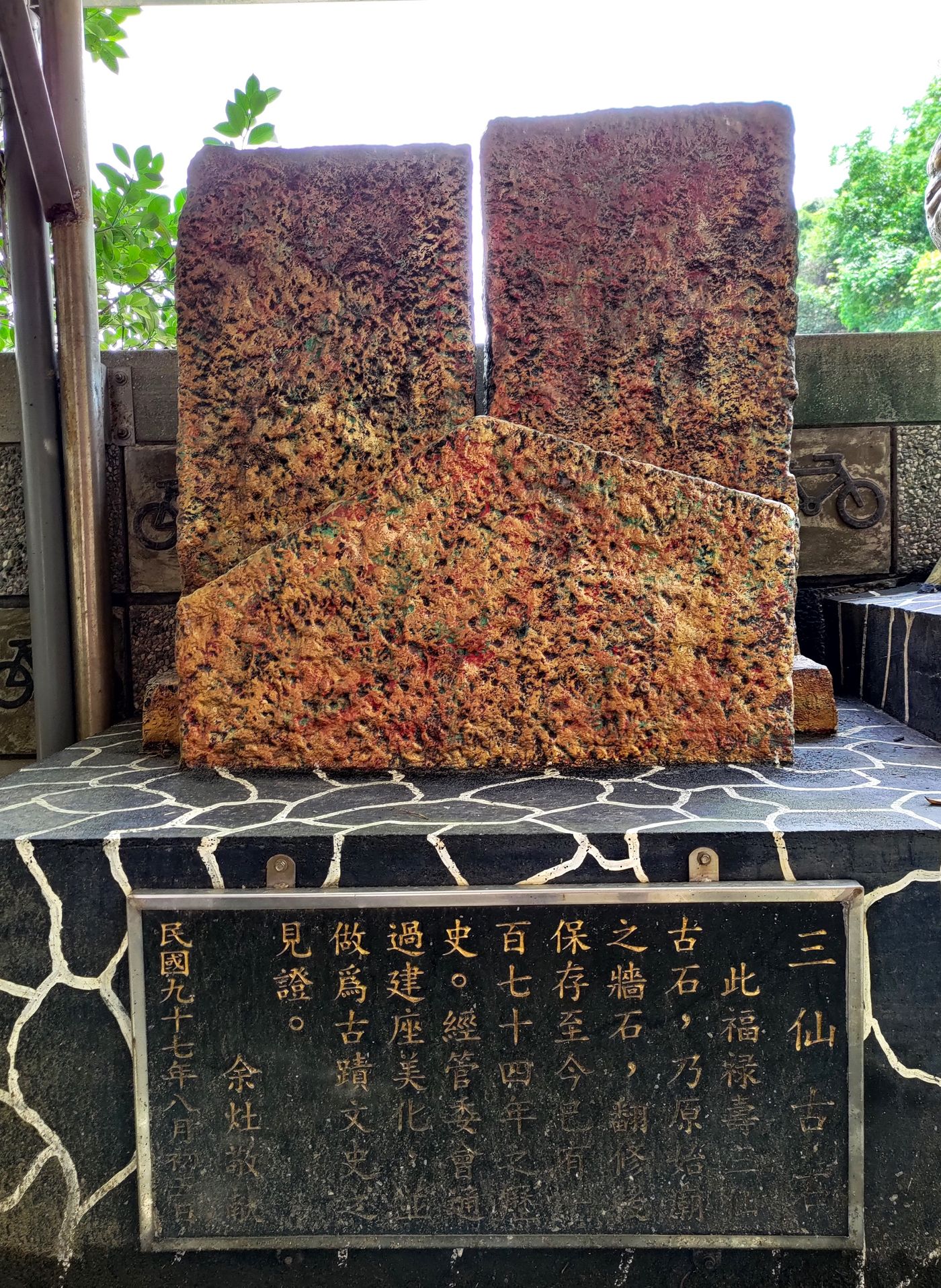

廟前廣場上陳列了三塊名為「三仙古石」的牆石,它們是福德宮經翻修後保留下來的原始建材,彌足珍貴。

然而,在水圳的修築過程中,有一段峭壁尤其兇險,讓先民吃盡了苦頭,因而稱之為「險圳」。岩壁上有前基隆市長許財利所提的「六堵險圳」刻字,感念先民的辛勞。

打開Google地圖一看,我們從百福車站出發走到六堵險圳,約四公里的路程,已經跨越了兩次基隆河,目堵了基隆河的曲折盤繞。

或許,這裡不像汐止車站周邊有豐富的人文歷史遺跡可供飽覽,不過腳踏實地走了一回,讓我跳脫書本和地圖上對於六堵和基隆河的描繪,真真切切感受這裡的水文流域,並體會先民拓墾的辛勞,也算是不虛此行了。

註1:參考翁佳音、曹銘宗著,《大灣大員福爾摩沙:從葡萄牙航海日誌、荷西地圖、清日文獻尋找台灣地名真相》,頁166-171。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐