小大之辨

文|亞c

日前,由祝紫嫣導演並親自有份參演的電影《但願人長久》在影院上映,是一個根據導演自身經歷改編的故事,而其中最引人談論的便是戲中所涉及的「新移民」身份。

移民,乃至於身份認同,一直都是社會科學或社會研究中一項極為重要的議題。另一篇關於這部電影的由蕭雲撰寫的文章中也提到過不少相關的書籍。(註1)尤其在香港,從上世紀四五十年代開始就有大量的移民,無論是被稱之為「南來文人」的各領域的優秀知識人,還是一般普通家庭,他們及其後代都構成了香港社會的重要部分。但隨著政治環境之變遷,本土思潮的興起,中港兩地的移民會在前面加上「新」字與過去有所區隔,並且也成為引起社會上廣泛討論的一項議題。

不止香港,現今因戰爭波及的烏克蘭和以巴,還有美國邊境與歐洲由來已久廣泛討論的難民問題,人群的遷徙,不同種族之間的交流融合或爭鬥對抗,移民與身份認同從來便是個宏大的社會議題。而在歷史裡的客家人,羅馬尼亞人,吉普賽人等都有著漫長的遷徙經歷。時間洪流中,滄海和桑田都可相互轉換,其實外來與本土之界線很多時候亦會逐漸變得模糊不清。不過融合亦並非必然,至少於浩瀚歷史中的某一短期而言如是。金庸其中一部相對不太出名的武俠小說《白馬嘯西風》便曾書寫過一個在唐朝邊境的高昌國的故事。「鷹飛於天,雉伏於蒿,貓遊於堂,鼠噍於穴,各得其所,豈不自生邪?」高昌國人亦正如他們的國王所言,那些很好的來自盛世大唐的漢族文化,什麼孔子孟子像,統統眼也不想一掃,一併棄置在隱密的,機關重重難以進入的本用於藏放寶藏的地方。「那都是很好很好的,可是我偏偏不喜歡。」小說結尾這句話說的是古高昌國人,但同時亦是關於女主角,身為漢人的李文秀的。不過對她而言這句話更多想起的是那位自小便傾心卻愛而不得的哈薩克人蘇普,即使「漢人中有的是英俊勇武的少年,風流倜儻的少年……」,但是這位美麗的少女始終「偏偏不喜歡」,而那些關於族群的思考反倒是其次。

同樣地,在影院看了整齣電影後,心裡所感最深,所想最多的彷彿也並非戲中角色的「新移民」身份。

電影分為三個時間段,從1997年兩個女兒與母親相繼從湖南來香港找父親和丈夫開始,而由吳慷仁飾演的父親其實當年也是從大陸偷渡來的,一家人當然都是標準的「新移民」。帶著這一身份,大女兒子圓一開始來到學校不懂粵語,找不到朋友,也是同學遺失了手錶第一時間懷疑的對象(但事實上真的是她受父親影響而偷取了)。即使是長大後,妹妹子缺的幾個好友會因為其中一位同學身分證「R」開頭,「露台」和「陽台」之差異而排擠她。甚至到了工作做導遊的時候,子圓也曾被問起,國語和粵語都說得那麼好,究竟是哪裡人呢?三個時間段,戲中角色都存在著因身份而產生的困擾和迷思,但這些彷彿都不是電影最觸動的部分。

在電影裡,三母女之間很長一段時間都是擠在同一張床鋪上,三人關係尤其是兩姊妹之間亦是如斯親近。年紀尚幼之時,即使剛剛才被母親狠狠責罵,但是父母爭執甚至衝突時,子圓還是會第一時間抱著媽媽,懇求父親別打。而妹妹,則是子圓身處異地最牽掛的,拿起電話最想傾訴與聆聽的對象。短暫分隔後的相聚場面,仍記得那鏡頭下小演員臉上漫溢出螢幕的喜悅。來到這個仍是陌生的地方,每天放學時兩姊妹都會牽起手,將彼此拉進結伴的人群中。即使年歲增長,內心的情感不再如小孩般不加掩飾地坦露,而姐姐身為導遊,因工作的關係兩人甚至每年都會有一段頗長時間不一起居住,但當妹妹因父親的離世哀痛地瑟縮於床邊,任由淚水沾溼被窩之時,姐姐還是會相信「未必可以幫到你,但我會陪著你」,很自然地在同一張床躺下,擁抱著安慰,就像回到小時。不過我想,這絕對是可以幫到的。

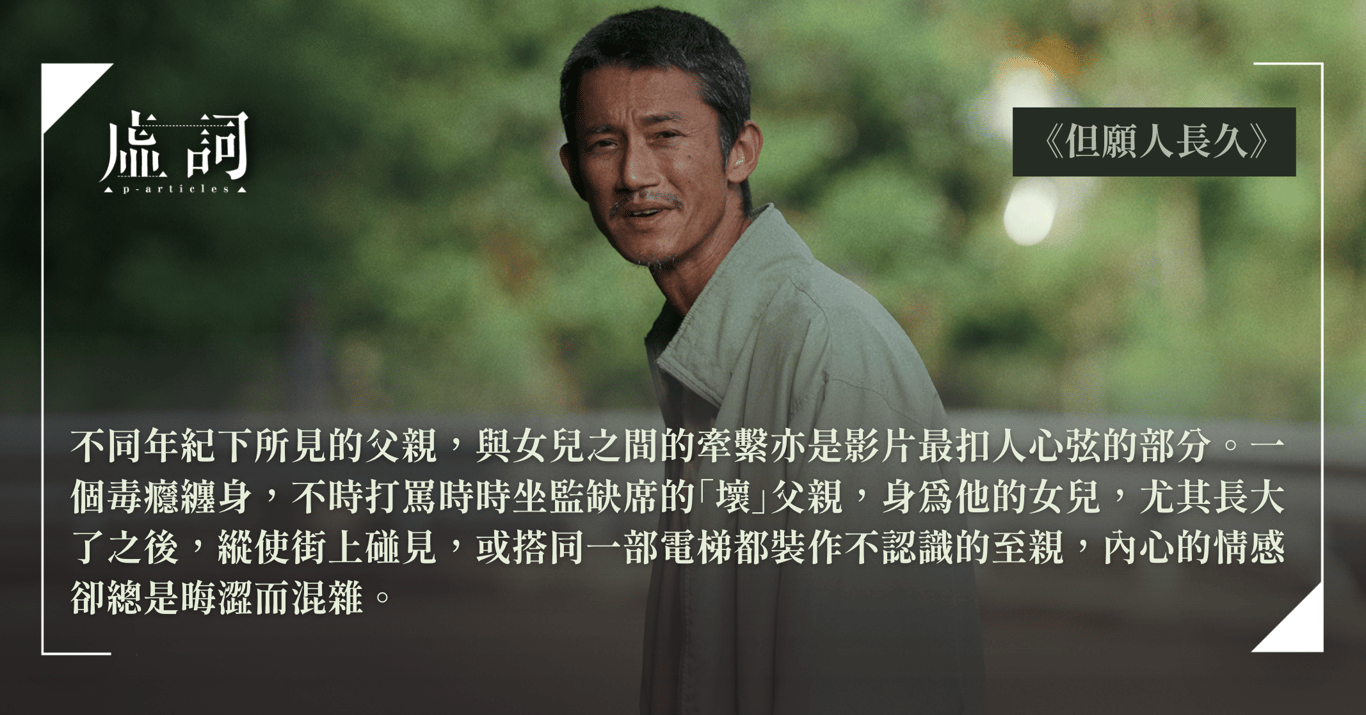

三個時間段,兩個女兒分別由六位演員飾演,但父親的角色則一直都是吳慷仁,而他的演出普遍都是觀眾印象深刻並讚嘆不已的部分。不同年紀下所見的父親,與女兒之間的牽繫亦是影片最扣人心弦的部分。一個毒癮纏身,不時打罵時時坐監缺席的「壞」父親,身為他的女兒,尤其長大了之後,縱使街上碰見,或搭同一部電梯都裝作不認識的至親,內心的情感卻總是晦澀而混雜。面對自己遺失的金錢,變做父親無法擺脫的毒品是首先湧現腦海的可能,但面對毒癮發作,飽受煎熬哀嚎痛哭的那個壞人,一番掙扎下還是會放下所剩無幾的積蓄。片尾父親過身前,彼此最後的相見,斜坡上的那個蹣跚背影,想必是整齣電影其中一個最令人無法忘懷的場面,不止是對子圓,導演本人,大概還包括影院內的觀眾。對於這位至親,子圓所感的恐難以簡單的愛或恨一以概之片,但想必是濃烈的,是進入竊據成為生命中揮之不去的一大部分,不知何時,大概是炮友一個牙齒咬下「手錶」的小玩笑,便隨傾瀉淚水與失聲啜泣侵襲而來,環繞身內。那些有關身份的迷思,反倒似是煮義大利粉裡常會加入的某些如羅勒等香料,香氣與味道都真切存在,但都是隱隱的一個小小點綴。

究其原因,或許因為這電影的情節是根據作者自身經歷改編的,帶有某種自傳的感覺。而另一部前段時間上映的,同樣帶有導演自傳色彩的電影《填詞L》,戲裡主角的親人朋友們同樣都各自顯現十分鮮活的形象。是否帶有自傳的色彩,極其個人,乃至私人的視角下敘述便會帶出如此效果?

不過正如另一本彷彿亦帶有自傳色彩,由陳寧寫的小說《枝繁葉茂》的後記中所寫,「小說裡的人物,故事,皆取材於現實,但小說自有生命」,讀者或觀眾從創作中所感的亦源於那些虛構但「自有生命」的人物和故事,畢竟導演本人為獨生子女並沒有親生姊妹,電影裡某些人物和情節亦是想像與創作孕育而成的。但就像另一位已逝世的作家李怡先生常談到的,「歷史除了人名和年代是真的,其他都是假的;但小說除了人名和年代是假的,其他都是真的」,虛構的小說或電影也許比歷史更真實。

移民和身份認同當然是個大命題,不止是那些浮於表面,流於形式,僅賴壓倒性權力優勢支撐的假大空套語,也可以是被用於理解乃至解釋社會的一個tool,並且更是真切緊繫個人的。小小的個人總是與社會相連的,不知秦漢的桃花源只能於陶淵明的想像和創作中出現,再美好的獨家村終會有面臨侵蝕破壞的一天,難以如昔般於此隨心地任我行,而裹挾其中的小小個體當然亦無從抽離倖免。命題之所以為宏大,是因其建基於大眾,密切聯繫著很多個人。

但是之於小小個人而言,可能心頭掛著的,最沉甸甸的反倒並非這些宏大議題,當然他們會真切存活於內心一隅,但最大的位置也許留給了那些在自己身邊普通平常,親近而真實的一個個「人」。為諾貝爾奬出發當然是漂亮而崇高的理想,但妄想跟你快樂牧羊何嘗不能被視為一項偉大成就與銘於心中的念想?愛人非神明,他或她的臂彎無法撫慰眾生,那溫暖或惟獨只能傳遞流入某特定個人的身內,但於其個人而言,這就是盤據內心空缺之處的極大的部分。即使並非以愛主導,那情感複雜得無從言明的父親,同樣亦是微小個人所感最為濃烈的,回憶時會不自覺地「喧賓奪主」,無可避免。

「我是什麼人」這個宏大的議題在微小的某個人心中,也許如個人般,並不是那麼大而已。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐