在仁爱之家做义工

寫寫你生命中的靈感之城

這個靈感,是指它對你有所啟發,為你帶來了衝撃,比方說是觸碰到你的心靈,有著滿滿的生命力、有意想不到的人事物,又或者是讓你能出奇地平靜的地方等等。

加尔各答是我第一次出国所去的城市。去那里是因为看到特蕾莎修女的“垂死之家”的介绍,1952 年,特蕾莎修女从街上把濒临死亡的人接回来,喂他们吃饭、换洗衣服、祷告等等,让他们在生命最后的日子至少有基本的尊严。那里就被称为“垂死之家”。我看到这样的介绍,就想去做义工。我并非完全出于悲悯或助人利他的心,我有自己的私心,我愿去看看这世界的苦难。就像介绍里所说的那样,不是她们需要我们这些志愿者,而是我们需要去那里。

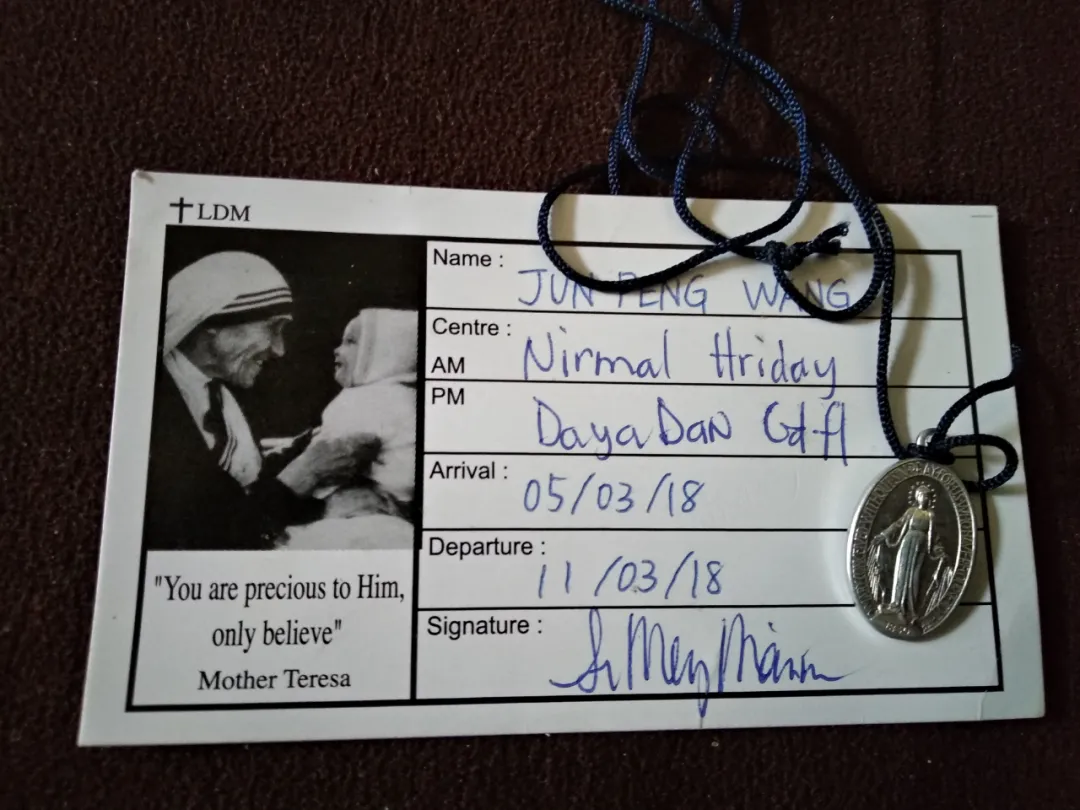

我到了加尔各答,找到了一个叫 mother house 的街区,这个名字听起来就很特蕾莎嬷嬷有关。我找到仁爱之家,先是作为游客随便看了看,之后就直接找到修女说:I want to be a volunteer。修女便带我去登记,我才知道,这里安葬着特蕾莎嬷嬷的地方叫仁爱之家,仁爱之家在加尔各答有七个中心可以做义工。而我选择了上午去Nirmal Hriday(垂死之家,Nirmal Hriday 的意思是纯净的心),下午则接受安排去 Daya Dan(儿童之家,收留照顾智障、残障儿童)。

有一个小插曲很好玩,全世界有很多人去仁爱之家做义工,登记时修女会问服务时长,有一个人说 one day,修女回答:OK;有一个人说 three days,修女回答:Good;当我说 a week,修女则回答:Very Good!

和其他招募义工的机构不一样,仁爱之家是不为义工们提供吃住的,所有义工的路费、吃住都是自己付的。那里只在早上提供一点简单的早餐(奶茶和饼干),所有义工每天一早都会聚在一起,简单吃点,并且会欢送当天结束服务的义工。我突然就接触到不同国家不同民族的人。

上午在垂死之家,我们首先在洗衣池里洗衣晾衣,然后陪伴那些住在那里的人,有时是协助他们行走或做一些康复活动,有时是上厕所或涂润肤霜啥的,有时会协助护士做一些工作。以及准备午饭和饭后洗碗。

在那里我学会了第一个也是迄今为止唯一一个印地语单词,Pānī,水。因为经常会难以起身的人想要喝水。有一次我给大家分水,有一个人跪在床上,好像在拜神。我拿着一杯水去问他是否需要,他有点惊恐地看着我。此时我注意到他的下巴是穿的。他喝的水很可能都会从下巴漏掉。我突然觉得我问他喝不喝水是某种冒犯,而且我看他的样子好像也没想到水。我就走开了。没过几天,他死了。当时有几个人围在他身边,有义工,有医生。

有一个经常眼含泪水的老人,弓着背,面部肌肉长得挺别扭的,手上中指和无名指连在一起。他伸手摸我的脸,胡子,眉毛,眼镜,他对我的眼镜很好奇,他颤抖着把它摘下来,给自己戴上,他又伸手摸我的脸,那一刻,他的眼泪让我想起基督。他把眼镜还我,又热泪盈眶。

有一次,有个老人用手挠着大腿根部,并示意需要我,我以为他需要我帮他挠痒痒,因为也确实有人需要挠痒痒的,我没多想,隔着裤子轻轻挠着。但他要我挠他的私处,我有点疑虑地隔着裤子轻轻挠了几下,然而他要我的手往里伸,他有点颤抖地拉下裤子,要求我把手伸进去。我明白他需要什么了,可是,这事我无法帮他。我拒绝了。

我理解他的欲望是正常的,需求也是正常的;而我无法帮他也是正常的。即使我照顾他,也不是所有正常的需求都要满足他。

Daya Dan 的工作更难一些,包括给孩子喂饭、陪孩子玩耍、锻炼,还有做一些保洁工作。

第一个下午,我迟到了一小会儿,到达时他们在圣母像前祷告。一盏蜡烛点燃了,在那里闪烁。结束后有一小会时间自由活动。我尝试向一个小孩示好,他抱着我,想摸我。我才发现,他的眼睛几乎是闭着,他应该是看不到。我让他摸,并且抱住他,他也紧紧抱住我。他的脚踩在我的脚背上,我慢慢走动,我和他这样的姿态像跳舞。后来我发现他确实喜欢跳舞,他拉着我的手不停地转圈。而且他听到音乐就特别兴奋。他的手指抠了一下鼻孔,我有点嫌脏。我尽量避免跟他那只手接触,但是,这只能避免一会儿,玩在一起就避不开了,我只能接受。他摸我的头,摸着头发,又把我的头巾拿下来,不愿还我。

有一个孩子常常抓着我的手,抓得很紧,有几次他还想抓我的眼镜和头发。

喂饭时更难,我很艰难地才给一个孩子系上了餐巾,他开始咬那块皮制餐巾。我费了好大劲才把餐巾从他口里拿出来,他又开始咬自己的手,我也费了好大劲才把他的手拿出来。他几乎是不吃,偶尔放进嘴里的饭也不吞,而是吐出来。我很无奈。

修女看到了,过来示范。她把装饭的餐盘子,放到孩子的下巴下面,这样就能接住孩子吐出来的饭。然后她开始喂食,这时孩子听听话话的,吃了好几口。我按照这个方法,孩子一点点把饭吃完。

玩板球时就简单多了。一个球甚至一个药瓶的小盖子就能让他们很开心。孩子比成年人难照顾。他们的问题可能很简单却很难处理。但是他们获得快乐的途径也很简单。很容易就快乐起来,而且也能感染我们这些义工。

那一个星期,除了有一天是全体义工的休息日,我都在那两个点来回跑,它们在城市的两头,离得有点远的,每天中午我都会回到 Mother House 那一带,下午再过去,当时 3 月份,印度已经开始有点热了,这来回的路程加上天气,也挺耗精力的。我还记得下午赶过去时的公交车上的摆荡,男人通常只坐车上其中一边的座位,另一边是留给女士的。公交车的售票员记忆力超强,他们能记住每一个乘客的下车点,并在到站时提醒每个人。

不知不觉,我写了不少仁爱之家的所见。其实我本来想写的是,加尔各答是我第一次出国所去的城市,因为是第一次,又是外国,我的英语也不好,所以我在那里会有更多“警觉”(也因此感受得更多更深),比如说,在国内时,看到英语,就会感觉很多不懂,然后一晃而过,不会细看;在国外时,看到满大街的英语招牌,即使很多都不懂,但仍然会一个个看。

我还想写写其他经历,比如和不同国家的义工坐在一起聊天,和我一起照顾残障儿童的日本大学生,和我一起坐公车时我们聊起中国的面食;还有那位担心我迷路,一再叮嘱我并为我画了一张草图的日本姑娘;有一位当时 67 岁的姓蔡的老爷爷,他是菲律宾华人,他每年都会来这里做义工;还有一个会说中文,在中国呆过的日本老爷爷,我跟他说我吹过尺八,他告诉我他爸爸也吹尺八。当然还有我在路途中遇到的几位中国伙伴,他们有专门过了做义工的,有一位东北的妹子做了挺长时间(好像是好几个月了,又或是第二次来了);有本来只是来办事,听说后也参与其中的一位律师;有从越南过来的湖南妹子等等。

在和他们交流当中,我感受到那种人类最基本的东西,我不知道是不是所谓的“人道主义”,或者比这个词更宽泛,就是我们把那些国家、民族、立场、身份等等,各种各样的标签放下,我们只是一起做义工,这是否是那种最基本的人性,让我们在那个时刻没有了那些界限?——这些,都在书本读到过,然而,直到在那里做事,还有休息时喝点奶茶聊聊天,才是切身感受到的。我想写这些,然而却在不知不觉中,写了住在仁爱之家的人,那些需要照顾的人。

加尔各答带给我的,当然不止这些,但今天我已写得太多了,暂停

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!