灰色衝突升溫,立委施壓海巡署評估精確版鎮海火箭彈......多得是更急迫的事

2025年2月,報載民進黨籍張宏陸、王美惠、黃捷提案凍結海巡署FY2025「海巡艦艇低致命性裝備試辦計畫」,要求海巡署評估鎮海火箭彈發展精確導引能力、強化對抗中國軍民混合船隊或水面高速小型目標的效益。例如聯合報即以「綠委凍結預算施壓海巡署 籌購精確火箭彈對付陸海警船」標題,報導此一提案。依照該報記者洪哲政的打聽,側面證實海巡署已婉拒開發鎮海火箭彈的精確導引版。

同樣報導此事的TVBS新聞的記者李宗澤,則以「共軍海警船進化!綠委挾預算逼海巡升級」標題,採訪海巡署、淡江大學戰略所教授林穎佑,指出海巡署沒有研發精準火箭彈是因為目前仍以執法為主、貿然使用火箭彈恐違反比例原則等等,做出較為持平的報導。

這起消息迅速引發一波討論,不意外的是,各方意見仍以看熱鬧居多,且操作成對於綠營的仇恨言論。惟筆者認為,比起爭論當事綠委與海巡署兩者「孰是孰非」、「誰忠誰奸」,更該關注海巡艦隊分署執法本務跟作戰外務之間「孰輕孰重」。

提案的三名立委或許認為面對中國海上民兵龐大規模、海警船動輒萬噸起跳並裝備76mm艦砲,我方海巡艦艇應該加強裝備。渠等立意良好,只是願景、目標、手段之間的連結,並不合理。

╠非戰時的執法用低致命性彈種,跟戰時的殺傷用彈藥不同╣

先說海巡署—尤其是艦隊分署的角色。

海巡艦隊分署的核心任務是執法、緝私、護漁、救生、救難、保育等等,沒有一項是反水面作戰。必須先滿足本務的執法需求,才能談後續應對灰色衝突的兼職外務。提案的立委可能相當重視反水面作戰能力,但海巡署自2018年起「籌建海巡艦艇發展計畫」陸續新造、以火箭彈代替艦砲的大艦,當務之急在於連合適的執法器械都沒有。張、王、黃三位立委提案凍結預算最大的不合理,在於把非戰時(威脅層級尚未升高之前)執法專用的低致命性彈藥,跟戰時強化殺傷能力的精確打擊彈藥,混為一談。

眾所周知,海巡艦艇近年來的「鎮海火箭彈」,為中科院獲得授權生產的美造Hydra 70mm 7x6火箭巢,將航空用的無導引火箭轉為艦用,代替早前海軍已無多餘庫存可轉讓的Bofors 40mm快砲,作為艦艏主砲。有效射程大約在200公尺到8000公尺,迄今可選擇的戰鬥部(warhead,彈頭)只有高爆、穿甲、霰彈、照明四種。高爆是以破片殺傷人員或摧毀無裝甲防護目標、霰彈是內置鋼珠提高近距離散佈面積、穿甲實為破甲(對抗輕裝甲目標),至於降落傘照明彈則有隨風飄降、落點不確定,可能引發火勢的風險。即使無導引火箭加裝了精確導引套件,能將誤差範圍縮小,上述各彈種依然通通不適合執法。所以研發低致命性彈藥,供應平時執法緝私所需,避免貿然擴大事端,確實有必要。

綜合參照聯合報記者洪哲政2024年9月21日的報導、自由時報記者羅添斌2024年9月28日的報導、上報記者朱明2025年1月6日的報導,海巡署已委由中科院產製「音爆彈 / 聲光震撼彈」跟「油漆染色髒彈」兩種低致命性的火箭戰鬥部。其實在低強度灰色衝突中,面對意圖不明的漁船、抽砂船、運油船、情搜船、權宜船或次級船等等目標,當側風風速尚可、目標位於近距離,經評估無導引火箭彈的散佈誤差勉可接受時,低致命性彈種的使用彈性與價值,遠高於上述高爆、穿甲、霰彈、照明彈等等明刀明槍的傳統彈種。

舉例而言:使用「音爆彈 / 聲光震撼彈」,也就是發射後能產生高分貝音響的震撼彈,具嚇阻效能,能在比原先更遠的距離示警,搭配燈光、警笛廣播,暗示後續可能伴隨高壓水柱驅離、放下小艇強勢登檢,乃至扣押船隻返港等等作為,將可適度展示我方的執法決心。而發射「油漆染色髒彈」,則可將目標附近的海水連同船體染色,證明目標船隻在案發時,已有越界、非法捕魚、盜砂、走私、人口販運、運油、蓄意下錨破壞海纜、電子情蒐等等違法事實,再搭配拍照錄影蒐證,保證會成為轟動的國際新聞照片,可反擊敵國認知作戰,在國際法攻防上也站得住腳,堪稱「傷害性不高、侮辱性極強」。

即使當灰色衝突的層級升高,面對左岸強國萬噸海警船武力壓迫,上述低致命性彈藥也符合《海岸巡防機關器械使用條例》精神,例如在使用燈光、廣播、無線電海事頻道通話、高壓水柱力圖使衝突降級,均無作用,甚至已經遭到射擊,在予以還擊之前,發射聲光震撼彈,證明我方遭受武力脅迫、情況緊急,用束具、棍棒、槍械均無法自保,被迫轉而使用火砲等級的高爆、霰彈、穿甲等等火箭彈進行自衛,當然合情合理。儘管火箭彈的性能有諸多缺陷,不過在近距離朝向目標區域集火轟擊,仍能對敵方無裝甲、輕裝甲艦艇產生相當的威嚇與損傷。

因此,採購上述執法用低致命性彈種,能讓海巡艦艇因應威脅層級由低到高,依次選用戰鬥部、效用、目的不同的彈種,彌補當下無導引火箭誤差大、不適用執法情境的缺點,短期內即可擴展應對灰色衝突不同情境的靈活性。三位立委提案凍結預算前,實應審慎考慮海巡艦艇的本務,優先滿足其急迫需求,再來談反水面作戰。

╠精確導引套件價格高昂,恐產生預算排擠╣

無導引火箭彈的誤差大、飛行彈道易受側風影響,固然是事實。自2000年代起,先進國家便已開始研究加裝精確導引套件,改善其飛控性跟命中率,最著名的就是BAE公司開發的APKWS雷射導引火箭彈,加裝彈鼻雷射導引飛控套件,將誤差範圍控制在大約5公尺以內。後來Arnold Defense公司推出的Fletcher車載精確火箭組,原理基本相仿。邁入2020年代,韓國軍火產業LIG Nex1公司研發的「韓國低成本導引成像火箭」(K-LOGIR,又稱匕弓火箭彈,Poniard / Bigung)精確火箭彈,加裝的彈鼻導引套件則改採熱源成像原理,讓火箭彈也能像紅外線導引飛彈一樣命中目標。

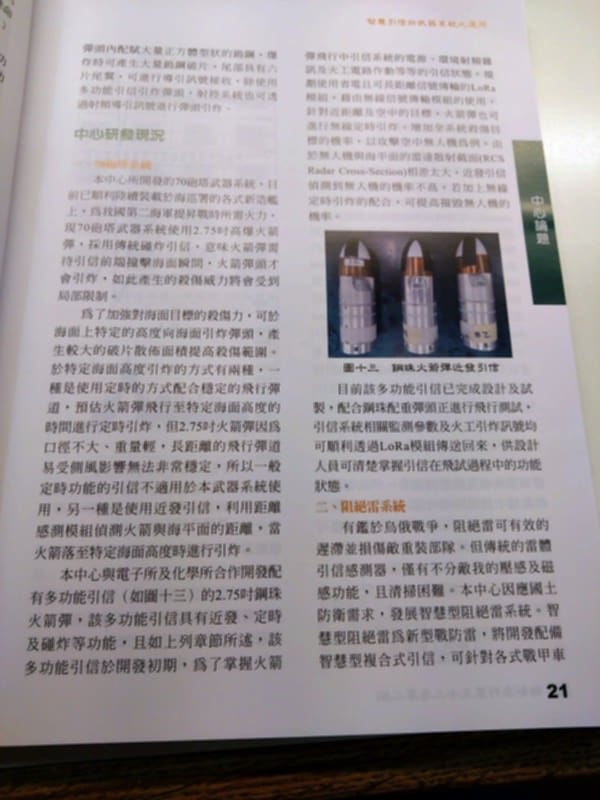

反觀中科院自身,「萬戟小組」從2010年代後期起,也展開無導引火箭彈的精確套件研發計畫,可惜直到2025年仍無下文。其中據稱一度有意引進韓國K-LOGIR的熱源成像導引段,不過包括Hydra 70火箭彈最大用戶的陸軍在內,國內各軍種、單位均無建案的興趣。到2024年下半年為止,中科院公開已有具體成果的項目,僅有《新新季刊》某期提及的LoRa距離感測模組,搭配霰彈戰鬥部的多功能引信(具備碰炸、近發、定時三種模式),用來改善現有鎮海火箭彈系統高爆彈與傳統引信只能碰炸,必須直接撞擊目標艦艇或水面,無法空炸的弊病。它的原理是以模組偵測火箭與海平面距離,當火箭落至距離海面特定高度或近距離低空時,實施無線引炸,以近發模式搭配鋼珠摧毀目標。

中科院換裝LoRa模組、多功能引信、鋼珠戰鬥部的改良霰彈,能強化70mm火箭彈對於近距離低空、水面目標的殺傷力,並提升命中低空無人機的機率。但相較APKWS具有飛控小翼的雷射導引套件、K-LOGIR的熱源成像導引套件,中科院的產品還不具備精確導引能力,只是改善目前高爆彈跟碰炸引信「精確度不足,反水面殺傷力也不足」的問題,提升在目標區的威力。如果三位立委希望藉由凍結海巡署預算,促成中科院為其「自行研發」精確導引火箭彈,可能言之過早,否則目前要籌獲精確導引火箭彈就只剩外購一途:亦即說服國內任一軍種、海巡署等具有武裝的單位建案,依循對美軍售管道,向原廠申購導引套件,再回國自行整合拼裝。

但是,要強化反水面能力,只有精確導引火箭彈一途嗎?BAE公司開發的APKWS雷射導引火箭彈與韓國LIG Nex1研製的K-LOGIR熱源成像火箭彈,皆是成熟、經過驗證的設計,賣點是以低於專職飛彈的價格,對無導引火箭做改裝,縮小命中誤差,對抗數量多、體積或RCS小、價格低、用飛彈打擊不划算、而普通小口徑武器(40mm以下的機槍、機砲或快砲,以及30mm以下的鏈砲)有效射程又搆不到的目標,例如大量的無人機、無人快艇。但使用者若不苛求有效射程,則以機砲、鏈砲也可打擊近距離低空低速小型飛行目標、水面快速小型目標,成本甚至低於精確導引火箭彈。

APKWS精確導引套件的價格落在哪裡?筆者2021年已分析,依據美軍FY2020購買5400套APKWS雷射導引火箭套件,約1820萬美元,每個導引套件約4萬零400美元。目前所知K-LOGIR的價格也相去不遠,故兩者單價皆可概估為「地獄火II代飛彈的三分之一」,比飛彈便宜,而高於無導引火箭。上述單價以新台幣比美元匯率30:1來計算,折合新台幣121萬2000元。在2025年的今日肯定更高昂。中科院大約從2020年起為海巡艦艇生產22套鎮海火箭彈系統,合約金額也不過新台幣6.6億元左右。以新台幣比美元匯率30:1計算,不含射控系統與相關顯控台,單論中科院內部以「70砲塔」代稱的發射器,單價約新台幣3000萬元,折合100萬美元。

換言之,以前述價格與匯率粗估,一座鎮海火箭彈發射器「70砲塔」的6組火箭巢要裝滿APKWS等級的精確導引火箭彈,42個套件的加裝費就需要169萬6800美元,折合新台幣5090萬4000元,比一座火箭彈發射器還高昂。若以海巡署全數22套發射器皆裝滿42枚精確導引彈計算,購置成本甚至高達新台幣11億1988萬餘元。即使考量價格,改以重點配置,只採購30組火箭巢所需套件(亦即,每一座發射器的6組火箭巢,僅1組是精確導引火箭彈,滿足全艦隊22座發射器所需,並留有8組作為年度射擊流路消耗用),採購套件數量也高達210個,金額至少達848萬4000美元,折合新台幣2億5452萬元。

無論是上述採購模式的哪一種、無論是否分成數年編列預算執行,都遠大於目前「海巡艦艇低致命性裝備試辦計畫」第一年所需的新台幣4088萬餘元。

觀察海委會於FY2025海巡署項目編列的預算,總額只有新台幣150億7288萬餘元,預算金額原先就已有限,如果為了不屬於艦隊分署本務的反水面戰項目,強行編列高達數億元的預算,購置精確導引彈藥,極易產生預算排擠效應,不如改為籌獲更急迫、更適合執法用的各項裝備,例如:

對於目前艦隊分署的各式人攜式錄影搜證裝備,切實檢討規格、性能、容量、傳輸速度、耐用性、產地,予以全面更新,增強應對各種情境的蒐證能量;

強化海巡特勤隊個裝,採購真正符合海上作業需求的武器、瞄具、夜視器材、防具、通信、蒐證乃至求生裝備,增強應對各種情境的能力和信心;

增購艦用Sea FLIR系統,重點式加裝於部分海巡特勤隊工作艇或新型100噸巡防艇上,強化現有艦艇在夜間的執法、緝私、救生救難能力;

籌獲具備抗強風、長滯空、跳頻導航、IR/EO與雷射測距光電球的旋翼型無人機隊,替換現有性能不足的第一代AMX旋翼型無人機,以強化全天候快速偵監、搜救與目標識別能力;

為現役6艘3000噸、4000噸級巡防救難艦換裝艦用版Mk44 30mm鏈砲 (依照台灣FY2020對美採購單價,約合新台幣1227萬4500元,不含彈藥),汰換現有穿甲力貧弱、射程僅達2000公尺的TR-102雙聯裝20mm遙控機砲,補足海巡大艦在5000公尺以內防空與反水面作戰能力。

╠了解問題核心,提案建議才有意義╣

總結前言,提案的三位立委,關心海巡署應對灰色衝突,或許有意向其施壓,使其評估對於精確導引火箭彈的需求,並順勢促成國防自主專案。然而前文已經指明:

第一, 凍結低致命性裝備專案預算,要求評估精確導引火箭彈,是混淆執法專用的彈械跟作戰用的彈藥,也搞錯目前艦隊分署執勤需求的輕重緩急。

第二, 中科院迄今的具體研發成果只有改良霰彈彈種,換裝LoRa距離感測模組、多功能引信、鋼珠戰鬥部等組件,增強Hydra 70火箭彈殺傷力。至於萬戟小組精確導引項目仍進度不明,且一度外傳有意向國際市場外購熱源成像導引套件,顯示其難以在三年內完成自製的精確導引套件。

第三, 國際上性能成熟的火箭彈精確導引套件,無論是APKWS或K-LOGIR,對比無導引火箭彈的單價依然仍然過高,且可能產生預算排擠效應,反而不利於攸關海巡署各項本務的裝備投資汰換。

第四, 反水面作戰並非海巡艦隊分署本務,要對此強化,也未必只能籌建精確導引火箭彈,可透過責成中科院盡速改良現有無導引火箭彈組件,強化面目標的殺傷力。另一方面以鏈砲取代20mm機砲,增強近程精確火力。

錢要花在刀口上。海巡署乃至其麾下的艦隊分署預算有限,應優先改善攸關切身本務的裝備,不宜貿然採購彈藥,強迫從事非其所長的反水面作戰。三位立委提案凍結預算前,除了要考慮海巡署的本務,更應了解艦隊分署目前各項勤務的痛點為何。願景、目標、手段之間的連結要合理,才是專業的提案。

勘誤。「APKWS雷射導引火箭彈,加裝彈鼻雷射導引飛控套件,將誤差範圍控制在大約5公尺以內」,應為「0.5公尺」。

- 来自作者

- 相关推荐