事後回顧:若台灣海軍2022年繼續推動4530噸震海巡防艦案,結果會如何?

2025年,開春上工了。面臨中國解放軍海軍各式艦艇對台灣的進逼有增無減、向美方爭取轉讓LCS自由級未果、老邁的濟陽級巡防艦蘭陽艦除役、康定級巡防艦承德艦大修中、輕型巡防艦防空型與反潛型要等到2026年始能交船,以及各式美系戰艦愈來愈老邁等等問題,不難想見2025到2026年底,會是台灣海軍水面艦隊最青黃不接、硬體負擔最重的一段時日。

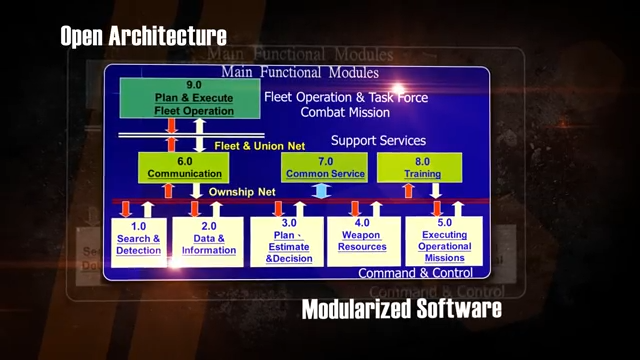

儘管輕型巡防艦將自2026年第三季起開始交艦,但因此案乃是數年前「4530噸新一代飛彈巡防艦原型艦」(震海案)取消後,預算緊急保留,降級為兩艘輕型巡防艦的替代方案,外界普遍不看好其噸位過小、性能削足適履到「防空型不能反潛、反潛型不能有效攻潛」的設計。也因此,迄今為止仍有部分質疑認為,若當初震海案不予取消,採納中科院辛苦研發的迅聯案成果(內容主要為:分散式開放架構戰鬥系統、S波段四面固定式PESA雷達、Mk41戰術型垂直發射系統或華陽垂發、海弓三與海劍二飛彈),搭配比輕型巡防艦排水量更大的4530噸載台,目前台灣海軍早已有性能更優、能進行區域防空的新型巡防艦。眾多質疑裡具代表性的集大成之作,應為2024年5月間,曾有軍事同好在「上報」投書,質疑當初海軍在震海案蓄意排擠中科院專案產品。

該篇投書「上報」的長文,不少地方言之成理,例如:海軍開出的整規書裡,自始至終並未委託整合反潛聲納與電戰系統,詎料後來卻以此為由回絕迅聯戰系。海軍在計畫執行到一半,要求將PESA變更為AESA,且將偵測距離要求提升到與先進國家的艦用雷達同級,約300公里。這些做為既不合理,也不誠懇,更違反信賴原則。然而批判歸批判,討論仍要回歸現實。坊間對於中科院的產品整合到4530噸震海原型艦的估計,仍有一些可能失誤的想法。此時,4530噸巡防艦載台構想已被否決、海軍司令部也已展開6500噸以上水面戰艦的研究案、輕型巡防艦兩種構型正在緊鑼密鼓趕工中,是可以放心回顧了。

如果當年震海案(4530噸載台)走下去,會面臨什麼風險?

第一個大問題,應屬雷達塔與載台搭配衍生的性能疑慮。

乍看之下,依據2019年間中科院公告內容,其研發、吊放上高雄艦測試的S波段四面固定式PESA雷達,雷達塔為八角狀,長寬各11公尺、高6公尺,重20噸,據報載偵測性能可達300公里。這座雷達塔尺寸與挪威的南森級巡防艦(Fridtjof Nansen class)上的AN/SPY-1F相當接近,然而以4530噸載台能容納的發電機功率總和,很難保證足夠使用,或足以發揮四面固定陣列的全部性能。

以噸位稍大於震海4530噸原型艦的南森級為例,排水量5130噸到5290噸,使用四組MTU 396系列12汽缸的柴油發電機,每具功率約1250KW,即1.25MW (註:MDC的NTU 396跟900KW資料為誤),全艦供電功率最大可達5MW。在無法取得AN/SPY-1F雷達的平均功率與尖峰功率確切資料下,暫時比照單面AN/SPY-1D尖峰功率4MW來概估SPY-1F,推估尖峰功率下修為2.5MW,也可發現光是單面AN/SPY-1F尖峰功率就會耗用全艦至少50%的電力,但無庸置疑的,船上其餘動力、照明、通信、導/助航、感測、戰系、武器、生活、損管、弱電等等電網,同樣需要供電。

坊間傳說南森級的四面SPY-1F無法同時「開機」,實情應該與此有所出入,而是:以其不大於AN-SPY-1B型到D(V)型的平均功率(58KW到111KW之間),平日四面雷達同時開機運作,並不成問題。但在面臨高強度威脅時,全艦電力就只能容許單面朝向威脅最大的90度方位以全功率發射,或兩面朝向威脅最大的180度方位,以全功率的一半發射。換言之,南森級受限於供電功率,四面SPY-1F僅能輪流以一面全功率發射或二面半數功率發射,前者會間斷出現寬達270度的感知死角,後者也會間斷出現180度,都將嚴重影響戰場感知能力。

回頭看中科院的S波段四面固定式PESA雷達與震海案4530噸原型艦,假定雷達塔的平均功率與尖峰功率與SPY-1F相當,載台長度兩者皆為16.8公尺,震海船模138公尺比南森級133.8公尺長了約5公尺,吃水4.5公尺比南森級4.6到4.9公尺淺了0.5公尺,一來一往之間,全艦容積小於南森級,可用空間更少;而以排水量的5%計算放大餘裕,增加到4750噸已是極限,無論如何都不可能表示達到後者的低標5130噸。

比起空有小神盾之名、戰力嚴重打折的南森級,震海案4530噸原型艦載台更為先天不足,縱使也選用緊緻的LM2500燃氣渦輪為主要動力,餘下空間可選用的發電機,體積與功率也很難大於MTU 396系列12汽缸1.25MW的水準。除非中科院雷達塔的技術有重大突破,以比SPY-1F更小的功率,達到更遠的偵測距離、更佳的精度,否則其整體表現勢必更遜於南森級。縱使承平時期含糊誇稱「媲美國外小神盾水準」,接戰時的實際表現卻是攸關生死,無法以戰鬥文藝一語帶過的。

第二個大問題,則是全艦可能已經過重,艦體上層結構又超重,這又可分成兩個層面來談。

艦體上層超重方面,依照朱明2018年的報導,中科院的四面S波段PESA雷達塔,曾試驗將信號處理端與資料處理端分開布置,以及將信號處理端小型化,但仍無法克服訊號傳輸失真的問題,且「整套雷達重量超過600公斤」。

考量朱明的報導常在有意無意之間反情報,比較合理的解讀是:中科院的雷達塔偵測距離確實可達300公里,亦可順利導引海弓三接戰,至於「600公斤」則是指比海軍開出的規格超出600公斤,可能為海軍要求19.4噸,實際重量20噸,或是海軍要求20噸,實際重量20.6噸。儘管中科院嘗試將低功率放大器(LNA)盡量遠離天線布置,惟從PESA的天線端經歷移相器--雙工器--行波管--收發模組,再回到低功率放大器之間,隔得愈遠能量損耗愈多,雜訊也更大,若其中某些元件離開雷達塔,必定嚴重失真。此路不通之下,中科院嘗試將各類元件小型化,不過技術一直沒有突破,到了2020年仍無法解決。儘管中科院也曾提案將四面固定式PESA從S波段改成X波段,但X波段在惡劣天候中的衰減幅度高,必定更惡化其偵蒐距離與性能,成為嚴重大近視。海軍自然更不可能為了這超重0.6噸,而降規收受中科院的產品。

這就衍生下一個疑問。震海案4530噸級載台與中科院S波段PESA雷達塔,與南森級跟AN/SPY-1F的搭配相去不遠,理論上只要稍微降低雷達安裝高度,則以比南森級更輕更小的載台搭配更大更重的雷達,對船艦的重心布局影響應該不致過大。為什麼海軍對於艦體上層重量如此斤斤計較?

答案很明顯:震海案4530噸載台,可能從設計之初就過度武裝、艦艏到艦舯已經瀕臨超重,不利船舶穩定性與航安。

先看艦舯搭載的反艦飛彈重量差異,國造雄二的淨重約700公斤,與魚叉差不多,國造雄三高達約1500公斤,至於挪威的海軍打擊飛彈NSM淨重僅有410公斤之左右。比較5130噸南森級與4530噸震海原型艦同樣裝設8枚飛彈,並概估包含發射箱與基座等設施的重量,震海4530噸載台在艦舯背負的反艦飛彈組合,依照全雄二、混合、全雄三的不同,重量可能是6噸、8噸、15噸;換成南森級搭載NSM,卻可能不大於4噸。

一來一往之下,震海4530噸載台就算榨光設計冗裕,放大排水量到大約4750噸,船樓上層結構也要負載將近21噸重的雷達塔、6噸到甚至15噸重的反艦飛彈;相形之下,南森級即使以5130噸排水量,上層只需負載20噸的雷達塔、4噸重的反艦飛彈。縱使以裝備重量除以全艦排水量,前者達0.75%,後者僅有0.48%,前者在船樓上層結構對全艦重心的配重負擔,已經是後者的1.5倍以上。

如果再考量艦艏B砲位,5130噸的南森級僅有1組8聯裝垂發(保留增加1組的空間),全數以一坑四彈裝載32枚ESSM海麻雀飛彈;4530噸的震海原型艦則塞滿3組8聯裝垂直發射系統,預計以海弓三與海劍二混合搭配,亦即32枚海劍二與16枚海弓三。兩相比較,不難看出震海4530噸載台比起5130噸的南森級,可能早已將設計冗餘空間、排水量壓榨到極致,無論對於船艦的浮力、耐航性,或是容納中科院的雷達塔都有不利的影響。

貪多嚼不爛,過度武裝的小船,間接造成迅聯專案成果出局。

誠然,震海案4530噸載台與中科院迅聯專案各項系統被取消,有許多決策反覆、人謀不臧的因素。不可諱言的是,台灣海軍震海原型艦面對解放軍各式空中、水面反艦飛彈的威脅,防空飛彈備射彈的需求比起挪威海軍南森級有過之而無不及,而在解放軍龐大的艦海壓力下,8枚雄風三型超音速反艦飛彈幾乎是必備行頭。偏偏海軍乾塢能量有限,震海案被取消的4530噸船型,事實上,是要在供電功率不高於南森級、艦艏垂發與艦舯上層反艦飛彈重量又高於南森級,又要包山包海通通滿足的貪心船型,成為一個難以再容納任何排水量放大的高風險、低餘裕設計。

荒謬的是,4530噸震海原型艦演變至後來,歸咎對象就是中科院超重0.6噸的迅聯計畫成品,畢竟其雷達塔直到計畫截止時,仍無法在不影響原訂性能指標下順利減重。尤有甚者,全系統僅達成防空性能,且尚未整合電戰與反潛功能。而中科院對於四面固定PESA減重不達標,說詞一下子堅稱「偵測距離達到海軍標準,沒有過大過重」,一下子又稱「當初是按照近岸巡防艦的標準去訂定的」,總而言之就是希望海軍放棄4530噸載台的設計,重新發包給民間造船廠再度設計5800噸以上或6000噸的載台,對於軍港船位空間狹小、後勤維修能量已經捉襟見肘、專案管理能力貧弱的海軍而言,當然更會羞憤到跳腳。

以事後諸葛來看,震海4530噸載台案,是否有解套的可能?

也許因為1990年代台灣海軍取消「派里級小神盾」的前例、「我們何時才能有神盾艦」的呼聲、「國防自主」的浪漫情懷,對於坊間軍事觀察者而言,震海案的喊停,與其說是現實面的打擊,毋寧是情感面的又一記重擊。

在某些軍事迷—包括本文作者過去—的想像裡,若台灣海軍當初願意接受中科院S波段四面固定PESA塔,亦即輪流以單面PESA雷達全功率發射,達到有限的戰場感知能力,甚至容許中科院將四面固定PESA由S波段改為偵測距離有限的X波段,搭配型號未知的旋轉式單面長程雷達彌補遠程視野,並減裝艦艏垂發數量為2組8聯裝(12枚海弓三、16枚海劍二)、將艦舯上層反艦飛彈限定為8枚雄二,或許震海案將有機會以雙方各退一步為前提,繼續執行下去。

然而,如此樣貌的4530噸飛彈巡防艦,真能滿足各界期待嗎?

即使在某個平行時空裡,價值新台幣254億元的4530噸震海原型艦受到「續命」了,台灣海軍與中科院真正能自行供應的仍然非常有限。

在防空作戰(AAW)方面,必須外購MK-15 Block 1B2方陣近迫武器系統。在反潛作戰(ASW)項目上,必須整合反潛作戰系統、機/艦資料鏈、中頻艦艏聲納、低頻拖曳陣列聲納、水中通話器、深溫儀、反魚雷誘餌(含發射器組)、324mm輕型魚雷發射器、魚雷控制面板、聲標管理系統。這些通通也要外購。在反水面作戰方面,包含射控雷達、火砲射控、能導控遙控武器站的光電系統(EO/IR)。要知道,中科院的CS/SPS-1平面搜索雷達、CS/SPG-6N(S)二維對空搜索雷達、CS/SPG-6N(T)射控雷達,都僅止於巡邏艦的水準,無法滿足巡防艦的作戰需求。否則塔江艦的第一批量產型,也不會外購Thales的STIR射控雷達。

而在電子戰(EW)方面,無論是整合式電戰系統(ESM/ECM/ECCM)、美製MK-36 SRBOC固定式干擾彈發射系統、水面充氣式誘餌系統(Floating Decoy System,FDS),皆須外購。中科院到2020年代為止,成熟的軟殺產品僅有德國技轉的T-MASS干擾彈。至於 CS/SWR-6D僅具有電子支援(ESM)能力。再看指管通情電監偵方面,中科院自產的聯成系統,僅具水面艦-岸、艦-艦通訊功能,屬於迅安系統的一個次系統,仍然需要美方出售Link-16或Link-22戰術資料鏈路的終端機。

上述各方面系統、裝備、通信、武器、彈藥在在證明,4530噸震海原型艦,要籌獲的項目仍然相當龐大,不但水面射控尚未整合,而且在先前毫無涉獵的反潛、電戰等方面,也需要繼續投注經費,讓迅聯戰系一一整合,甚至包括解決各種電子系統之間訊號的干擾、屏蔽問題,這些通通同樣需要時間,其中會遭遇的技術瓶頸可能不是大筆一揮就能突破的。

有論者可能會舉H-930 MCS戰鬥系統為例,樂觀的認為1980年代都能自力研發開放架構、分散式戰鬥系統了,何以到了2020年代卻無法?但應注意,H-930 MCS根本不是全面化的戰鬥系統,在其研發成功時僅有整合水面與防空射控自動化,而在電戰、反潛方面,還是以人工語音下令處理,意即海軍跟中科院相關人員對於將電戰與水下攻潛通通整合進戰鬥系統,融合戰場情資、威脅排序、武器配對、接戰等等,是相對陌生的。

2020年代的迅聯戰系,不能只停留在40年前開發H-930 MCS的思維,如今要運用加固商規零件做到分散式運算、顯控台互換備援,已經不是重點了,整個戰鬥系統還要有向各國先進戰鬥系統看齊,能快速整合所有資料鏈饋入的數據、融合感測器的情資,追蹤空中、水面、水下等大量各式目標,自動評估各種威脅,並在短短幾秒內提供最佳解的能力。而各種接戰模式要有效遂行任務,更有賴於先前建立大量的資料庫,以及模擬決策的軟體。

以中科院先前在此方面的留白,恐怕很難想像迅聯戰系單憑著「媲美SPY-1F」的PESA雷達塔、出口許可都不確定的火炮射控雷達、確切型號未知的整合式電戰系統,跟重量外觀功率是圓是扁都不知道的聲納,就要達到與南森級相近的防空、反艦、電戰、反潛水準。除去各種眼前看得見的硬體設備,未來不易確定的各項次系統、難以量化的戰鬥系統反應速度與決策能力,以及難以想像的開發、測評期程跟風險,才是整套迅聯戰系真正不成熟、令人憂心之處。

再問,如此樣貌的4530噸飛彈巡防艦,會不會風險更高、投入資金更多、各項次系統籌獲期程更久?如果迫於政治壓力,勉強開工建造了,又真的能滿足作戰需求嗎?

當年的震海4530噸案子,是一個專案管理糊塗膽大、慢令致期、反覆猶豫的典型教材,反映了海軍對於風險管理的輕忽懈怠,以及中科院對於自身技術實力的好高騖遠。此後換成輕型巡防艦防空型與反潛型,儘管兩艘巡防艦的噸位較小、需籌獲的各項目各裝備品項較少、複雜度較低,仍然可以看到海軍從建案到設計到發包,又重演了對於造艦設計螺旋循環幾乎外行的種種慘況,包括:一度奢望以落伍的RD-200巡邏艦船模當作載台、在藍圖尚未確定前就想開工、不斷疊加需求導致排水量從2500噸增加到將近3000噸……等。若非後來Gibbs & Cox造船廠承接海軍輕型巡防艦設計,以及英國BAE公司售台Artisan(Type 997)多波束堆疊固態偵蒐雷達、美方洛馬公司願意輸出成熟的CMS-330戰鬥系統,相信又會是一個爛攤子。

反觀中科院,囿於其任務型研發機構的被動角色,在震海4530噸原型艦取消後,也未能爭取到預算進一步精進迅聯戰系,僅因應國防部獲海軍司令部之託,由其光華計畫室負責外購戰鬥系統。然而中科院在輕型巡防艦計畫中,充其量是將其現有研發成果納入CMS-330戰系,成為整套戰系的次系統之一(或幾部分),對於整合所有次系統為一套完整的戰系,能得到多少觀摩學習或逆向工程的經驗,目前仍言之過早。

我願引用黃律惟在2023年4月於《台船月刊 》副刊發表的文章〈以國艦國造戰系裝備探討中科院組織沿革與精進作法 〉,做為對於震海案,乃至所有國造裝備的註腳。

「藉由筆者於海軍服役將近十年期間,接觸過各項中科院製裝備,並參與該院承接之各專案,除部分已具水準之飛彈計畫以外,其餘從裝備研發端之品質、妥善度,乃至專案管理成效,均尚有進步之空間,使海軍從計畫管理階層、裝備使用者及維修單位,每逢聞中科院之計畫均避而遠之,筆者屢次看到如此場面都覺得惋惜不已。

中科院肩負著國家之使命,未來幾點挑戰供該院精進方向之參考:

一、 轉型為行政法人後,需要更加強化成本效益和經營效能。

二、 建立一個有效的評估和監督機制,以確保中科院的研發計畫符合國防需求和資源分配。

三、 建立一個開放和透明的平台,以促進中科院與民間產業、學界、社會等各方的溝通和協調。

四、 建立一個積極和主動的策略,以尋求與美國等友好國家在技術、管理、教育等方面的合作機會。」

以結果論,當年的海軍與中科院沒有悶著頭讓4530噸震海原型艦繼續走下去,雖然可惜,卻也堪稱及早停損,仍有幾分壯士斷腕的決心勇氣。而雙方能從這些錯誤中得到多少教訓,就有待傳聞中6000噸以上的新一代主戰艦艇研發案驗證了。

喜歡我的作品,可以支持我,讓我買個樂透,有錢沒錢中個頭獎好過年。

- 来自作者

- 相关推荐