房間裡的少女,別以神的名字呼喚「她」——訪「按她的名認識我」展覽藝術家曾淑芬

文|曾繼賢

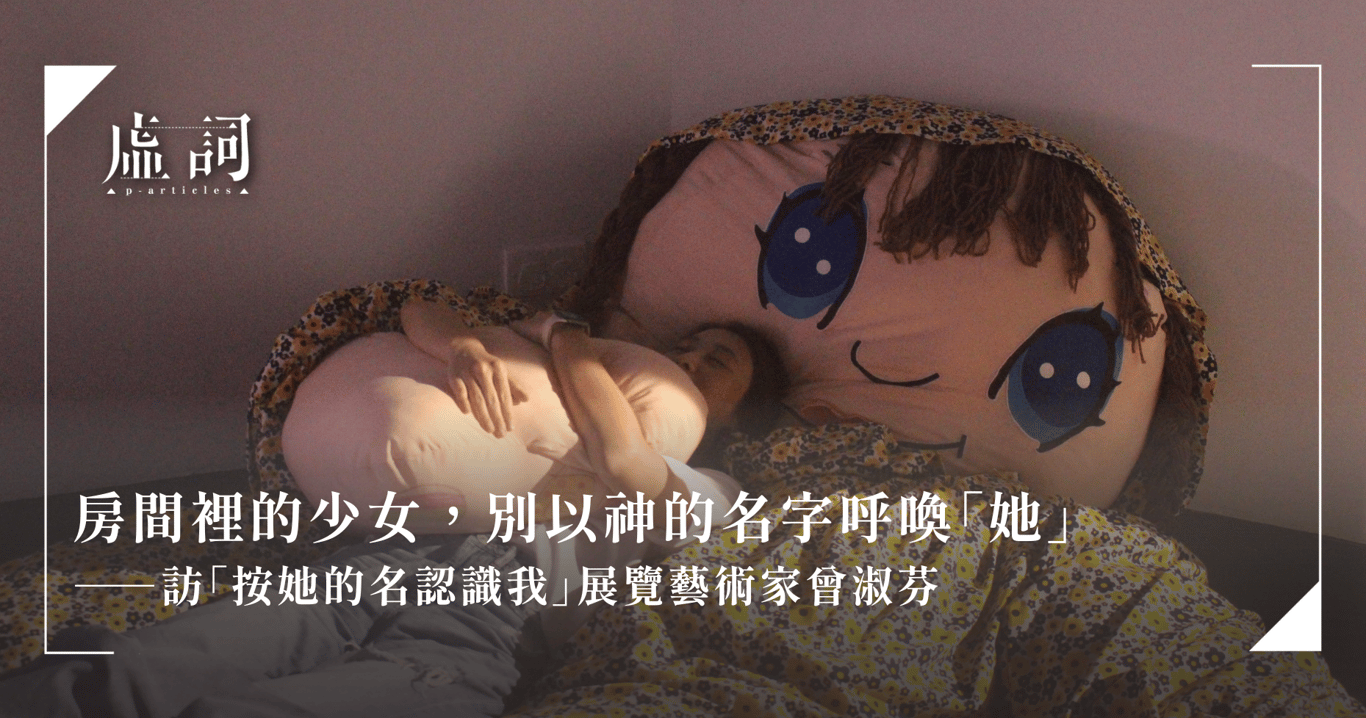

自「MeToo」運動以來,女性主義在全球受到了前所未有的關注和討論,而性別平等在香港亦已是老生常談,但我們到底進步了多少,藝術又如何尋找不同角度參與這些公共討論?跨媒介藝術家曾淑芬(Tracy)則以自身出發,從童年回憶鉤沉被宗教傳統形塑的女性形象,敲問宗教,再回到社會,8月4日至24日在藝術共享空間WURE AREA設首次個人展覽「按她的名認識我(Call Me by Her Name)」,在自己的房間裡展開一場少女向⾃我與他者的對話。

少女不再祈禱時

Tracy先以粉紅色的霓虹燈模仿女孩的口吻開場:「Let me tell you a little secret between you and me」她成長於天主教家庭,而母親是十分虔誠的教徒,同時構成了她對女性形象的第一認知和模範。她回憶在兒時受洗被賜予聖名,往後就要按照同名聖人的美德行事,以他所走過的路回應天主、實踐信仰。而命名就是權力的體現,就如神要亞當為各樣動物命名,就是賦予他管理萬物的權柄。我們被誕下,被命名,似乎生來就失去某種自主權。

她在《聖經》裡看見不同人物,「無論男或女,祂都會任務給你去做,而且那個任務是不能拒絕的。」然而,作為以父權制為主旨的典籍,當中所描繪的女性形象經常被弱化、被淡化,Tracy就指出童貞瑪利亞得知將要懷孕時感到困惑,最終被大天使游說而接受聖靈感孕,這段過程再次強調了天主的不可抗力,以及人要對天主抱持絕對信任。

Tracy為了這次展覽,特地每個星期回到教會與修女聊天,釐清小時候接收到的訊息,但她坦言:「當聽久了就會發現,《聖經》雖然並非勸人為惡的書,但當中有些價值與我現在擁有的知識完全相反。不過,我仍很欣賞他們的那份堅信和虔誠。」

展覽裡擺放著好幾部迷你電視,呼應Tracy成長過程的碎片式記憶,其中就有母親手持念珠,祈唸聖經的片段。「我媽媽對宗教的信任是非常穩固,沒有去教會的時候,出於信德,她都很堅持在四旬期禁食。她不單是我媽媽,更是一個顯現著信仰本身的存在證明,相信的背後是不容許存在疑問和質疑,這令我很震撼。回到自身,宗教令我傾向相信行事有標準答案,而現時社會或者父母也會對女生有某種外型的塑造。」

孩童的懵懂令我們容易相信教條,而Tracy沒有入讀天主教的中學後,父母再無規定她每星期參與彌撒,她開始叩問信仰。「十誡裡,撇除頭三誡,其餘的都是一些普世價值,但當他們說不合禮儀的時候,有時他們的解讀是含糊的,這引導我思考到底禮儀和規訓是從何而來?」

為了彰顯規訓的無處不在,向「要領受便要相信」的觀念發問,Tracy從福⾳章節摘錄句子作為作品簡介,其中有霓虹燈展品直接引用《路加福音》第12章第2節:「There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known(掩蓋的事沒有不露出來的,隱藏的事沒有不被人知道的)」,彷彿意味著《聖經》裡所埋藏的男性敘事終將顯露於她面前。

佈置視覺符號 重塑性別

在展覽陳述中,Tracy提到女性處於被動的位置,異化的狀態,就如傳統觀點認為,神先創造亞當,取其肋骨而造了一個女人作為他的妻子,亞當則命名她為夏娃,繼而說明女性是男性的附屬物。Tracy重申:「被動,即是一個主體不能作出決定的狀態,而主體作出一些行為時,應該可以承擔當中的責任,也可以從中得到滿足感。至於異化,就是我如何定義自己的性別、性屬,以及我和社會的關係。譬如說,我擁有女性的身體特徵,是否我一定要達到女性的既有標準呢?是否女童就要穿粉紅色裙子呢?這些在無形中給予你的選擇,引導了某種可能性。」

大學期間,Tracy從符號學窺探社會文化和視覺文化,明白身體規訓的運作,遂發現在宗教的脈絡之外,學校和社會也是形塑性別的場域。她表示有趣的是,即使是敵基督的尼采,也曾言:「男性為⾃⼰創造了女性形象,⽽女性則模仿此形象創造了⾃⼰」,彷彿對應著⻄蒙.波娃在《第⼆性》提出的「女人不是生成的,而是形成的」。展場裡的電視機反覆播放著上世紀的黑白片段,正是說明社會開始利用大眾媒體傳播女性美的定義。除此之外,Tracy製作了一個六米高的洋娃娃,為它穿上碎花裙,畫上指甲、唇膏和眼睫毛。她解釋洋娃娃看似只是商業產品,但其出現是為了培養小孩對社會角色的認同感——女孩會模仿和認同⺟親,將母職投射在洋娃娃身上,⽽洋娃娃就成為了肯定主體,完成異化的經驗之物。

作為跨媒介藝術家,Tracy以洋娃娃、影片、霓虹光管、斜鏡、⼗字架、聖⽔等現成物重構了這個屬於少女的空間。雖然看似充斥宗教符號,但她認為「當這些有著明確界線的物件放在同一空間,你就會開始質疑它,問究竟這種絕對的信仰是甚麼?」這種質疑是現代性的,就如Tracy運用人工智能,在彩⾊玻璃屏風上重新演繹《聖經》故事,讓它看起來就是一幅宗教畫,卻是荒謬的。

女性以外 性別之內

在眾多女性主義的聲音下,被關注的不單是女性,性別二元也被引證是社會規範所建構的產物。看見房間裡那無法忽視的洋娃娃,我想起被認為是女權主義電影的《芭比》,Tracy則申明這次展覽不限於反思女性的刻板印象,其實可以延伸得更遠。正如她注視到阿Ken比Barbie更為壓抑,「其價值更是完全依附於Barbie,但同時我覺得『被壓抑』這個說法很像形容受害者,重要的是他 / 她是否滿足、有安全感。」

隨著時代轉變,性別可在光譜上自由流動,也可在生理和心理上有不同展現,而人類將探索更廣闊的性別光譜,也面對更多元而複雜的性別爭議。Tracy就認為,我們一直在接受和學習,要以甚麼角度去看待主流性別架構。最後,她分享「我要做我勞動身體的主人」的概念,意即我們能塑造自己身體的部分,「化妝並非為了取悅他人,而是要真心認為這個妝容下的我是最自在的。但凡你以這身軀所行的事,都要有意識地而為之。」

(本計劃獲香港藝術發展局資助。香港藝術發展局支持藝術表達自由,本計劃內容並不反映本局意見。)

《按她的名認識我》

地點:WURE AREA 九龍灣宏照道11號寶隆中心B座7樓707室

展期:2024年8月4日至8月24日

(星期五至二開放;逢星期三、四及公眾假期休息)

時間:下午1時至6時

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!