集中營倖存者,為什麼會有罪惡感?|《滅頂與生還》

按照「正常世界」的邏輯,當然是加害者們才應該要有罪惡感。

古典樂背後原來有這種目的|單集播客推介

一首樂曲一輩子可能只聽到一次。如何在只聽一次的情況下,讓人記住?

死亡證明上,「老」不是合法的死因

在死亡證明上,「年老」不是合法的死因。人們往往需要一個疾病名稱來解釋死亡。

燦爛千陽:阿富汗婦女的故事,也是妳我她的故事

《燦爛千陽》雖是虛構作品,但兩位主角經歷的許多事,都是塔利班統治阿富汗時真實發生過的事。

余英時為什麼是史學大師?談談《歷史與思想》

一個普通讀者眼中的余英時

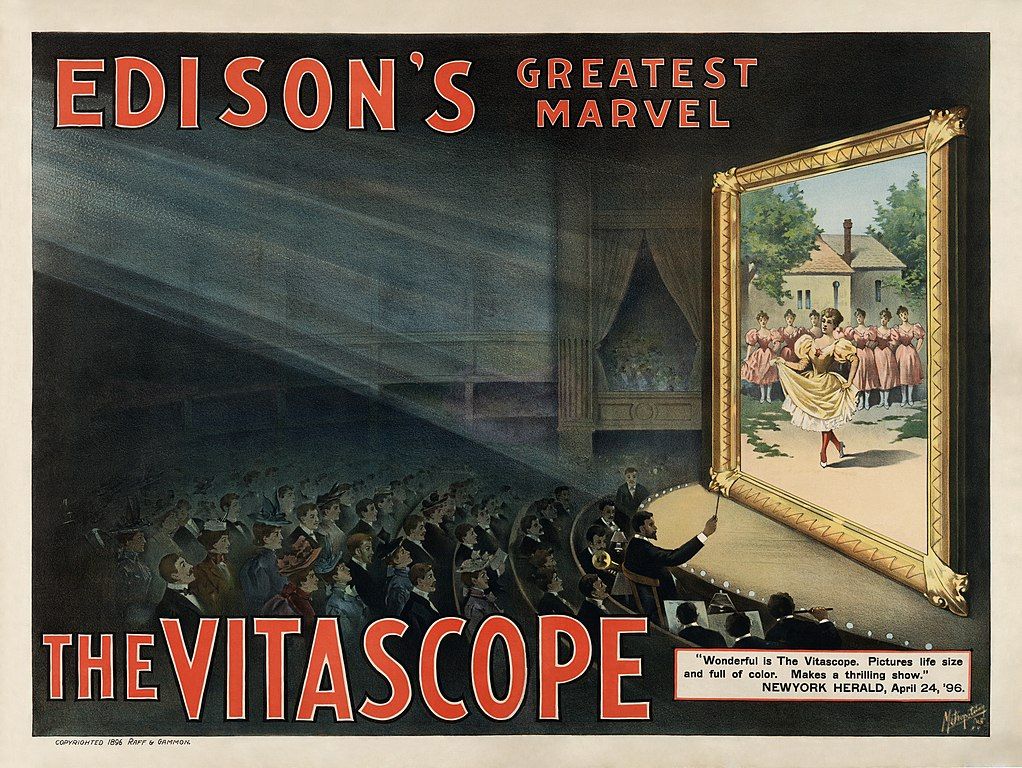

現代觀察者的誕生

19 世紀初歐洲人對視覺的興趣,早已不再是「如何透過眼睛觀看現實之物」,而是「如何利用眼球的生理特性,製造出原本不存在的幻象」。

今天是林布蘭生日,來讀點相關(但也沒那麼有關)的書吧!

林布蘭是十七世紀荷蘭最偉大的畫家,但我們今天很難想像,林布蘭一輩子沒看過《蒙娜麗莎的微笑》。

如何製造疫苗|本週閱讀:How to Make a Vaccine

在疫情肆虐的當下,John Rhodes 的新書《如何製造疫苗》來得正是時候。

人為什麼追求安靜?靜默的社會史|本週圖書:Silence

去年 11 月,柏林愛樂受到疫情影響,不得不暫時休團。休團前的最後一首曲目,他們決定演出音樂史上最安靜的一首曲子:John Cage 作曲的〈4分33秒〉。