是時候為分子料理翻帳

如果不把 2011 年 El Bulli 的停業作為終點,只將它視為一套思想發展的一個階段,或者比較容易理解和接受,就正如 Ferran Adrià 在 2008 年的 Madrid Fusion 中說過:「科技是一種手段,不是目的。」美味是目的,而科技運用只是達到目的的一種手段。

所謂完美的蛇羹根本不存在

真相大白,簡單一句:食蛇可壯陽!我當然不完全相信這說法,始終不科學,況且如今的蛇肉多是急凍,功效存疑。不過前人做蛇羹的方法確有參考價值,畢竟如今街上見到的,多是大大件蛇肉,以證足料,其實捉錯用神,更失了粵菜精細之風。若能把蛇肉撕得夠幼,湯頭要清,勾芡夠薄,配以切得細緻的檸檬葉和清香的菊花,天冷時,一碗好的蛇羹,還是令…

誰看中香港老店的價值?

宏觀地看,香港老店有其特殊的價值和歷史意義。只是身在此地,生活有時很無力,看著過去的東西在流失,老店結業,重開,一輪熱鬧過後,明天好像一模一樣,一切如常。近年,民間對舊物的保育意識是有所提高,卻往往敵不過一頭更大的猛獸,吃掉我們的過去,甚至是未來。

香港幾時出現西米蓮蓉焗布甸?

1953 年,山光飯店結業,馮滿到銅鑼灣開鳳城酒家,繼續賣西米蓮蓉焗布甸,後於 1978 年在北角開設分店,1984 年在太子再開一家,兩家店由譚國景和譚國俠主理。如今,馮滿和譚國俠已經仙遊,鳳城酒家亦只餘北角一間,同名店是由其他飲食集團經營。要吃傳統的西米蓮蓉焗布甸,這裡是很好的選擇,畢竟這道甜品流行了 70 多年,成為懷舊中式甜品中的…

請還馬灣蝦膏一個名份

由政策到環境,都不利製蝦膏這行業,沒落是必然,這是一個不能說好的香港故事,當然這只不過是冰山一角,真正令人失望的事情,還多著呢!

經典粵菜炒肚尖的兩種食法

很多朋友問我哪款炒肚尖比較好吃,我覺得兩者各有長處。若果第一次吃炒肚尖,鄭錦富版本印象較深刻,因為大大片的肚尖爽脆,口感非常獨特,只是賣相有點粗豪。如果你想吃出粵菜精細的味道,李煜霖版本會較為細緻,一顆顆肚仁有彈性,粒粒都切得小巧,而配料的組合和配搭也見工夫。當然,最好是兩款都試,找出自己喜愛的版本,畢竟這口…

柬埔寨貢布胡椒的下落

在發展中國家,每發現一樣資源,總會牽起一連串剝削壓榨。過去非洲的象牙、鑽石;亞洲的茶葉;美洲的可可、蔗糖,貿易背後往往是人類的貪婪。 貢布胡椒本來可助一個國家復興,甚至靠一口味道在國際社會上得到尊重。從赤柬年代的頹垣敗瓦走到今天,已是一條不簡單的路,只是事情總有兩個選擇,胡椒既可成為餐桌上的好味道,同時亦可製成…

蓮香樓結業的啟示 —— 香港還可有百年老店嗎?

能夠令一家店老去,代表那個地方有適合店家的土壤,過去慶幸香港能避過不少天災人禍,一個極小的地方,卻雲集了不少有想法的人。如今要走的都去了,流失的早已遠逝,在下個 10 年,我們可以創造出新價值,還是連舊有的文化都保留不了呢?

千里送荔枝上京,不如留意身邊好味道

世界當然不會變得單純,歷史也不能重來,但如果可以回到唐代,我還是會告誡楊貴妃,不要勞民傷財,千里迢迢要人送荔枝到長安,這樣的荔枝不會好吃。我會邀請她親身來嶺南之地,在露珠初結,日出未到前摘下,這時的荔枝最是甜美。那口甜美,好好記住,嘗過就可以了。

救救牛油皮蛋撻

製作牛油皮蛋撻其實一樣考經驗和工夫,只是它欠些賣點,不好宣傳,但備嘗世味,該知道簡單平實的東西最難能可貴,況且它是我們香港蛋撻的原點,不能輕易說放棄,人總要飲水思源吧。

當結婚餐廳變成金舖

這 5 年大家甚少提起「地產霸權」,彷彿這個問題已經不存在,或老早消化了。還是因為我們有更多更重要的價值要守護,已經變得無能為力?可是高地價這頭惡獸仍然沒完沒了,甚至變本加厲,據說因為疫情,很多個體戶餐廳要結業,同時間卻有集團看中時機,大手購入舖位重建,將來我們要吃甚麼喝甚麼,到哪裡憑弔,似乎有一隻無形之手在暗中…

跟白粥說再見

奈何科技進步快不過經濟發展,賣 15 元一碗的白粥始終利錢不多,過去我最喜歡的粥店,一間是中環的威記,一間是灣仔的李景記,兩家都結業了。如今吃到的白粥,不少都加了味精,吃完口渴,又會加太多漿粉水,白粥放涼了,會化做豆粉水,吃後同樣渾身不自在。畢竟白粥是清雅之物,難搶焦點。一座城市不能歸於平淡,以誇張失實作主流,白粥的簡…

「港產」腐竹何去何從

今天人工、地價、原材料價錢都比當年更高,賣十元八塊一包的腐竹若要有利錢,到底可以怎樣做?失去一塊好腐竹並不影響世界運作,明天還是一樣美好,香港仍然充滿前途,只是我們隱約覺得有點奇怪,當中有股不安,靜靜在醞釀。

呂嘉俊:粵菜文化如何去保存(三)

香港是粵菜重地,5、60 年代已有不少粵菜師傅和酒家老闆南來香港避禍,小小的地方成為一個江湖,保存了南方精緻的粵菜文化。但香港同時是破壞粵菜文化的「兇手」,80 年代經濟起飛,魚翅撈飯美其名是富貴,其實是品味的失落。試想在 8、90 年代,香港人浪費了幾多食物?又有幾多食材被吃到絕種失蹤?紙醉金迷的同時,我們成為一個急速都市…

粵菜文化如何去保存(二)

粵菜(或是中菜)另一厲害的地方是毋須太多裝備就可做到出色效果。基本上一個鑊加一個鑊鏟,師傅已可煎炒煮炆炸,做出變化多端的味道,試問世上哪個國家的菜系,廚具會如此簡單,做法卻如此多變?

粵菜文化如何去保存(一)

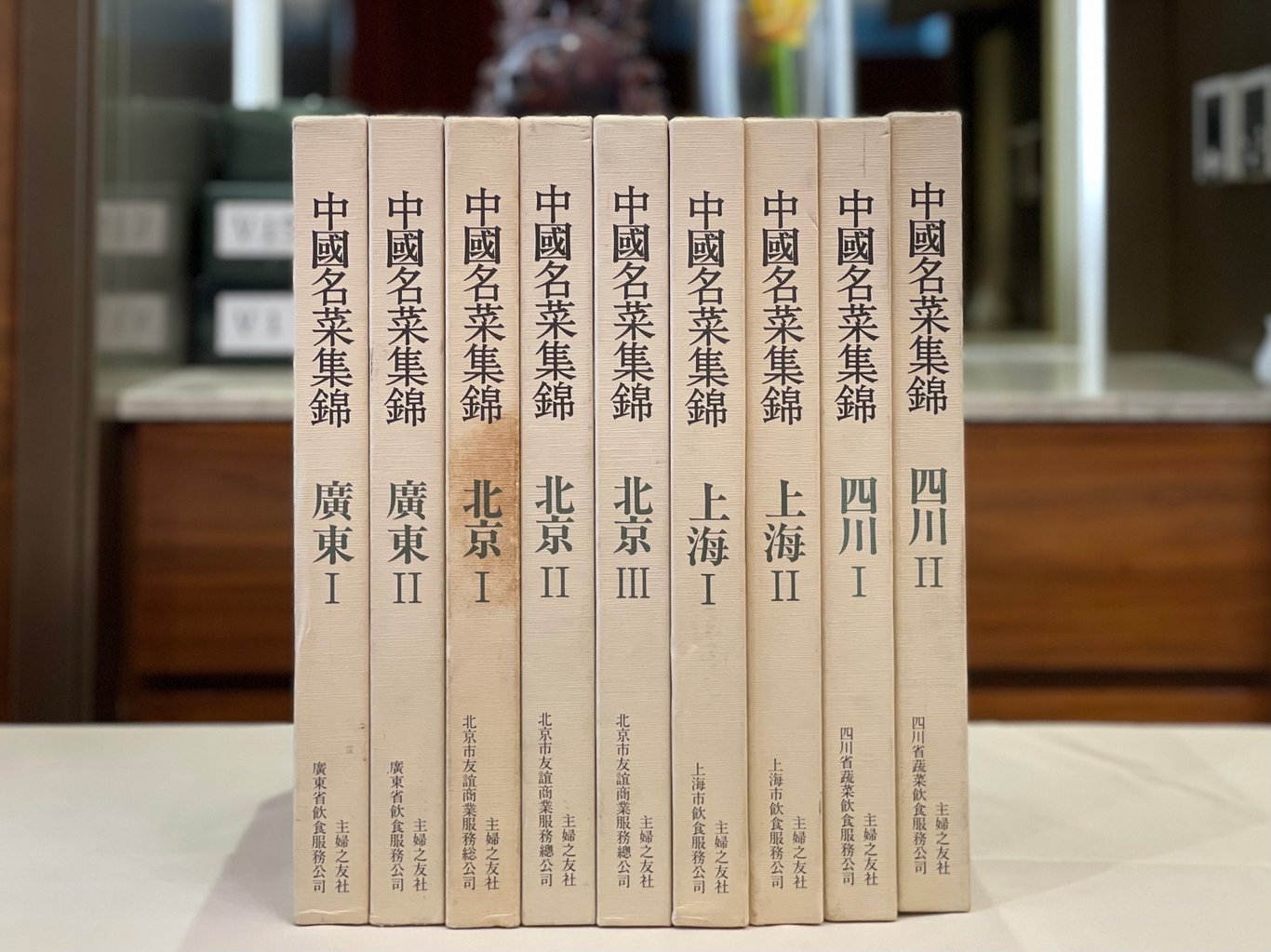

中國名菜集錦」成書於 70 年代,中國已經歷了一場十年浩劫,文化受損,早於 60 年代已有大批粵菜宗師和酒家老闆因政治亂局而南來香港,香港成為當時文化的保護傘,不少粵菜正宗技法和老舊菜式,一直存活在香港。經歷了 5、60 年,有些味道的確會失傳,但江山仍然有人,不少食家都說,香港仍然是世界上吃粵菜最好的地方,那麼我們應如何去…

我們懷念英殖時代,但為何不愛英國菜?

彭定康當年愛吃蛋撻喝廣東涼茶。曾經走訪過很多山區士多,老闆們都說,歷任港督都愛行山,港督們走累了就會一個人坐下來吃碗山水豆腐花,人很親民有禮,身邊沒半個保鑣。前港督的生活態度展現了一種對口味的胸襟,那種入鄉隨俗,對世界各地飲食文化的尊重,擴展到一代人和一個社會。對,我們不懷念英國菜,但英國統治時代,卻深深影…

背景複雜的海南咖喱與咖央多

一片咖央多,盛載著一段往事。下次吃,不妨翻放黃明志的一首歌「海南饒舌」:「海南人講海南話,海南咖啡真好喝。海南人的一種風度,就是先學如何吃苦。海南人講海南話,海南咖啡真好喝,雖然已經換地方住,不變的是一種態度。」黃明志的阿公正是如我前文所說的一樣,由海南島來到馬來西亞:"我阿公,70 年前帶 11 塊,草帽短褲,坐船過海陸,跟舅來到這…

烏克蘭饑荒 —— 農夫吃不飽的真相

受害的是世代耕作的農夫,家園以低價被強拍賣地,失去農田。跨國集團會以大型機器取代農夫,令他們變成無業遊民,即使聘請他們繼續耕作,但大部分剝削情況嚴重。工時長,收入低,農民為集團種植農作物,自己卻長期活在貧窮線下,溫飽成問題。

燒鵝應該怎樣吃?

這樣吃,吃到鵝腩鬆化香脆的外皮,吃到鵝髀肉的嫩滑細緻,吃到鵝胸鵝翼不同層次的肉味,吃到鵝頸的骨香,吃到鵝脖的油酥,吃到鵝背的醃料香,每個部位都有不同口感層次,各有「功能」,一隻燒鵝,帶給人多重享受。