信輕情義重

你最近一次拿起筆寫字,是什麼時候?如果問,最近一次拿起筆用信紙寫信,是什麼時候?在這個電子世代,手寫字已值千金。人越大,大部份時間都是跟電子產品有關:寫電郵、寫訊息。可以拿起筆寫字的機會越來越少,幸好我平常喜歡旅行時寫明信片、將書中的好句子抄到小簿子,才能保持這習慣。有一對朋友,他們本是同事,後來其中一位在2019年離…

理想的工作

搭入4月,代表DSE開考。中六學生為了他們未來的人生,努力應試。記得每年開考前放檔前,總有一堆人跟考生講,「一試不是定生死」。我只同意一部份,的確「行行出狀元」,但考得好,能夠找到自己喜愛的工作會多一點。當然也有例外如歌手Serrini,她一邊讀大學一讀當劍作歌手,後來成為不但在…

吃在大稻埕

香港近年不少經營已久的餐廳結束營業,如我很喜歡的羅富記。每當有感冒的徵兆,總會到店吃一碗皮蛋瘦肉粥下火,另加一碗淨雲吞。冬天更愛到,飽滿且感暖意。可惜它在1月舊曆新年前關門。消息一出,老顧客都趕至,也許有富豪級食客——我到當天門外鮮有的停泊了一部勞斯萊斯,想必與店及店員道別。

馬可瓦多

卡爾維諾作品廣為人知的作品,有《看不到的城市》及《給下一輪太平盛世的備忘錄》。最近找來他另一本著作,《馬可瓦多》。此書的意大利書名為 Marcovaldo ovvero Le stagioni in città ,英文翻譯 Marcovaldo, o…

狐狸之書(四)

最近跟朋友閒聊,原來有些小學鼓勵學生共同創作甚至出版書籍。這讓我既驚且喜,因為出版書籍成了小學生的”project”;但又覺得,如果他們能因此喜歡創作,也是一件好事。這主題也正好跟一套由芙蘭奇絲卡.畢爾曼創作,以狐狸為主題的兒童小說不謀而合。

繪本短打之韓國篇

這幾年大量韓國翻譯書籍出版,加上韓裔作家韓江拿到諾貝爾文學獎後,華文出版自然會引入更多韓裔作家的作品。今次我也選了兩本繪本,分別是崔然州著的《賓士貓的森林冒險》╴及鄭美珍與具滋宣所著的《休息所》。《賓士貓的森林冒險》講述賓士貓MO見到遠處的光芒。

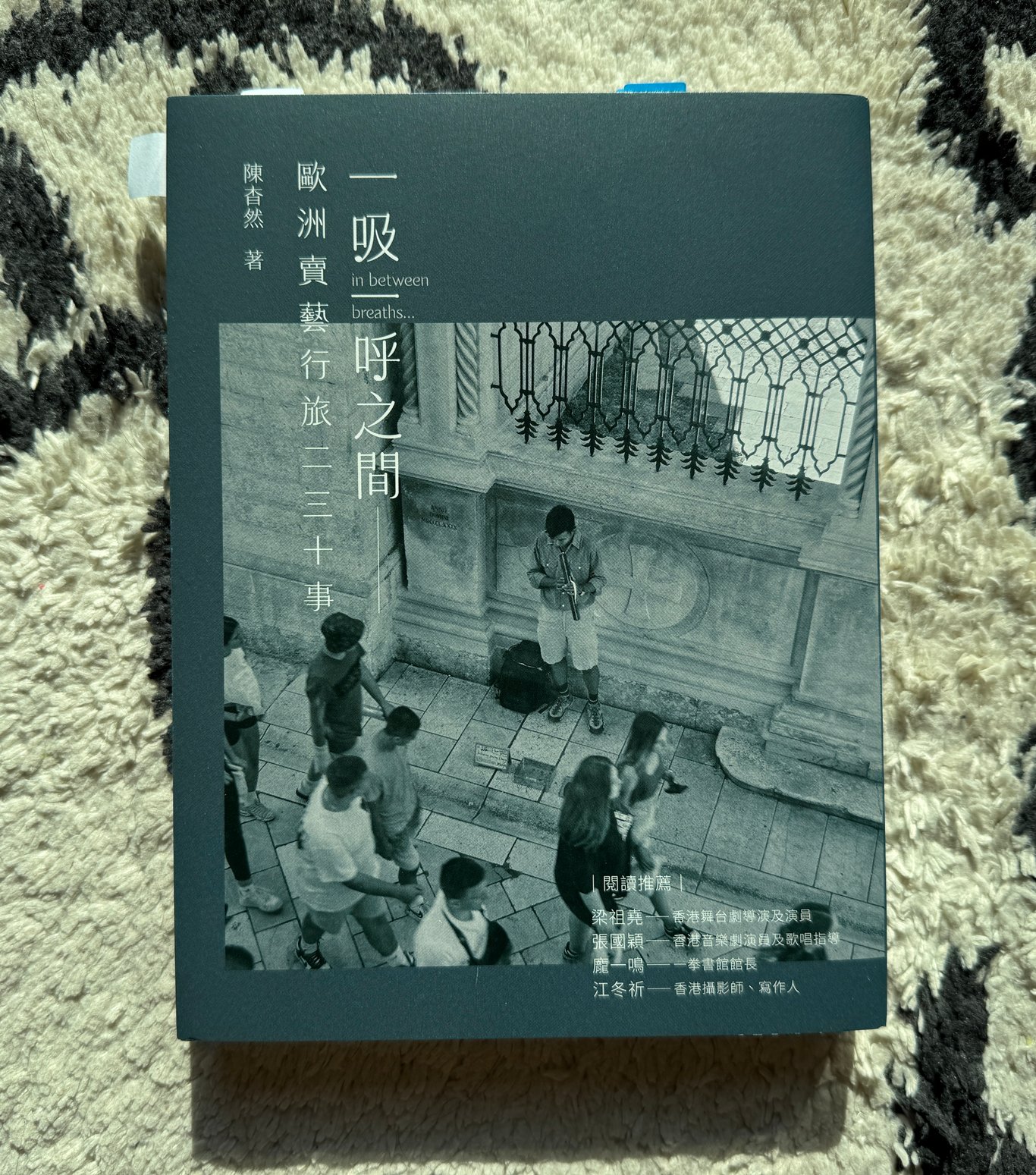

認識自己的旅途——賣藝篇

曾經何時,要評論一個城市的文化水平,街頭表演/賣藝是指標之一。香港也曾有很多街頭表演,但總因為城市規管下成了犧牲品(當然也有劣幣驅逐良幣的情況)。香港現在最熱門的街頭表演地方只剩下尖沙咀碼頭,也有地鐵站外。最近朋友邀請聽一位曾到外地賣藝音樂人的演出,剛好他也剛出版一本有關他在歐洲賣藝的經歷的書籍。

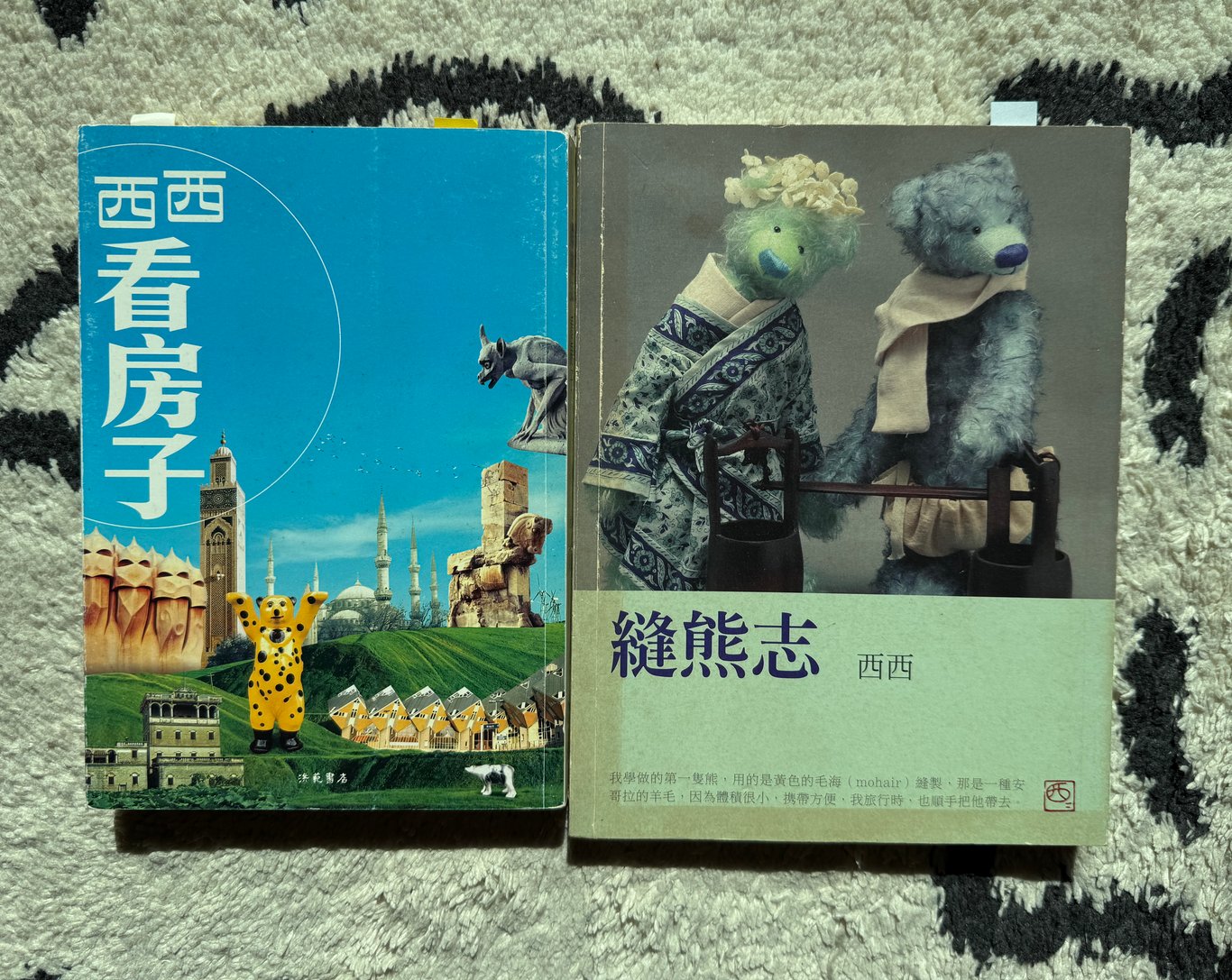

西西的奇趣心

2024年冬至下午,我有幸出席由協恩中學、西西基金會和素葉工作坊舉辦的《候鳥 — 我城的一位作家》(導演版)西西紀錄片放映會。這活動是為了紀念西西這位已離世一年的作家。《候鳥》這紀錄片我曾看過,但是次版本是「導演版」,自然是由導演何福仁先生為此放映會特別剪輯。

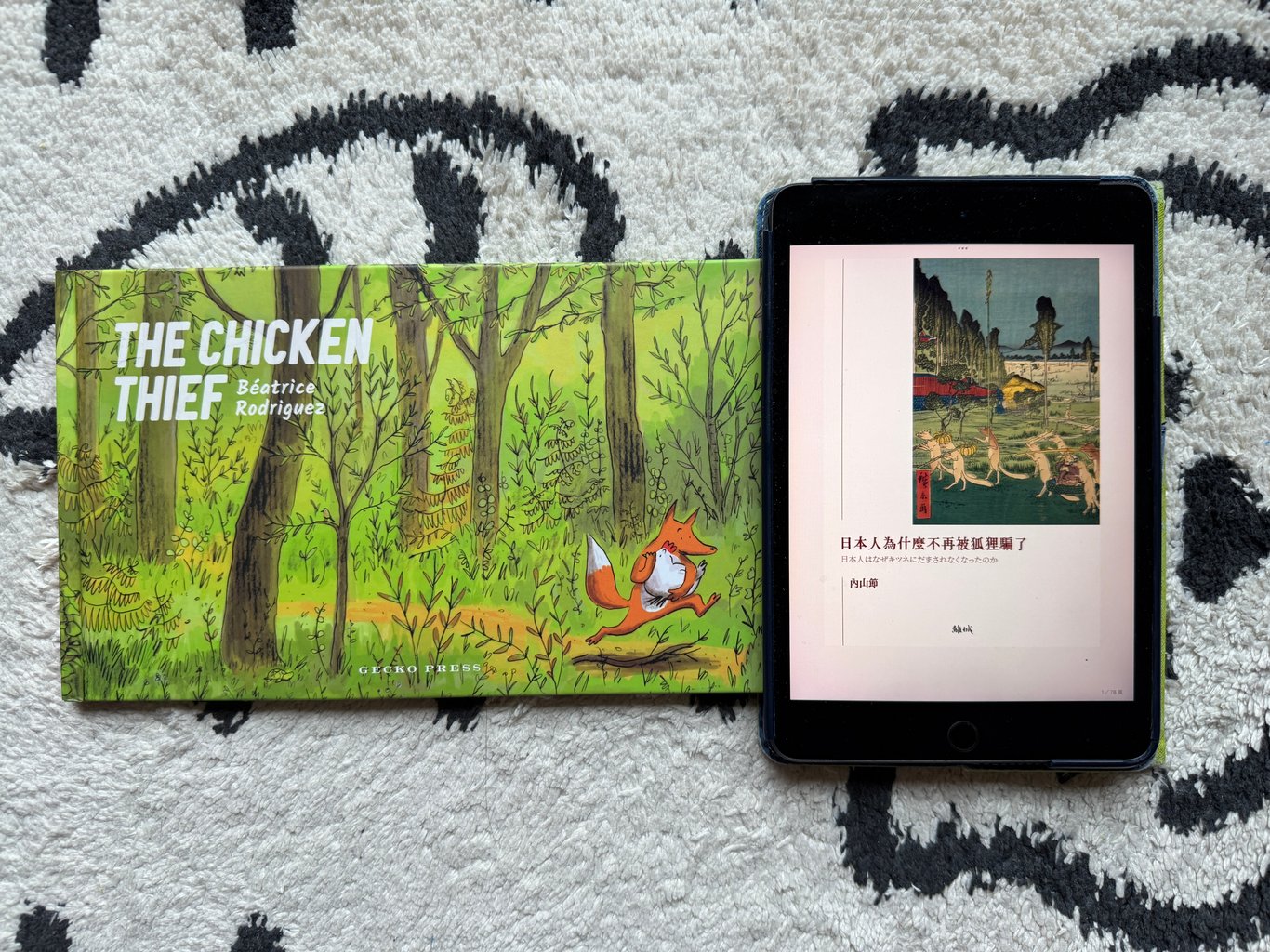

狐狸之書(三)

假期期間朋友傳來照片,是日本某城的兩夫婦,帶著他們的狐狸家人在街道散步。我看到時感到驚訝,畢竟狐狸是野生動物。從網上得悉,原來越來越多日本人飼養狐狸作為寵物[註1]。我雖然喜愛狐狸,但對於飼養這事仍有保留,畢竟牠們是野生動物,即便宮城藏王狐狸村(宮城蔵王キツネ村)這個在山上的動物園,也被人垢病,因為狐狸數量過於…

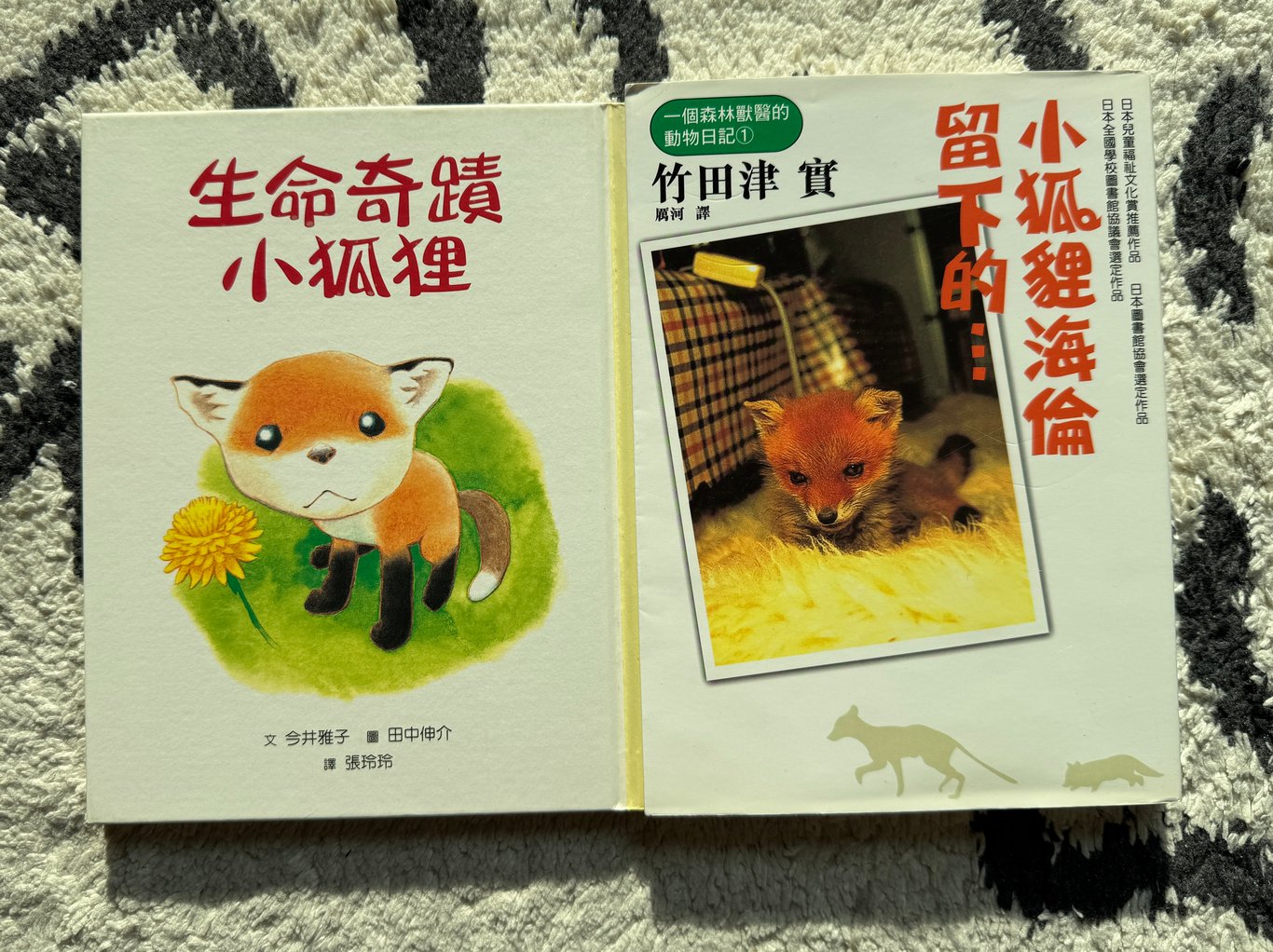

狐狸之書(一)

自從家多了一隻狐狸公仔,竟吸引我找來不少跟狐狸有關的書籍、繪本。之前曾介紹兩本以狐狸與人的故事《彼得與他的寶貝》及《回家》,今次介紹一本書及一本繪本。第一本是《日本人為什麼不再被狐狸騙了》,作者是內山節。一看書名就知,是伏。然而,這書名又同時勾起我的好奇心,結果仍是買了電子版。

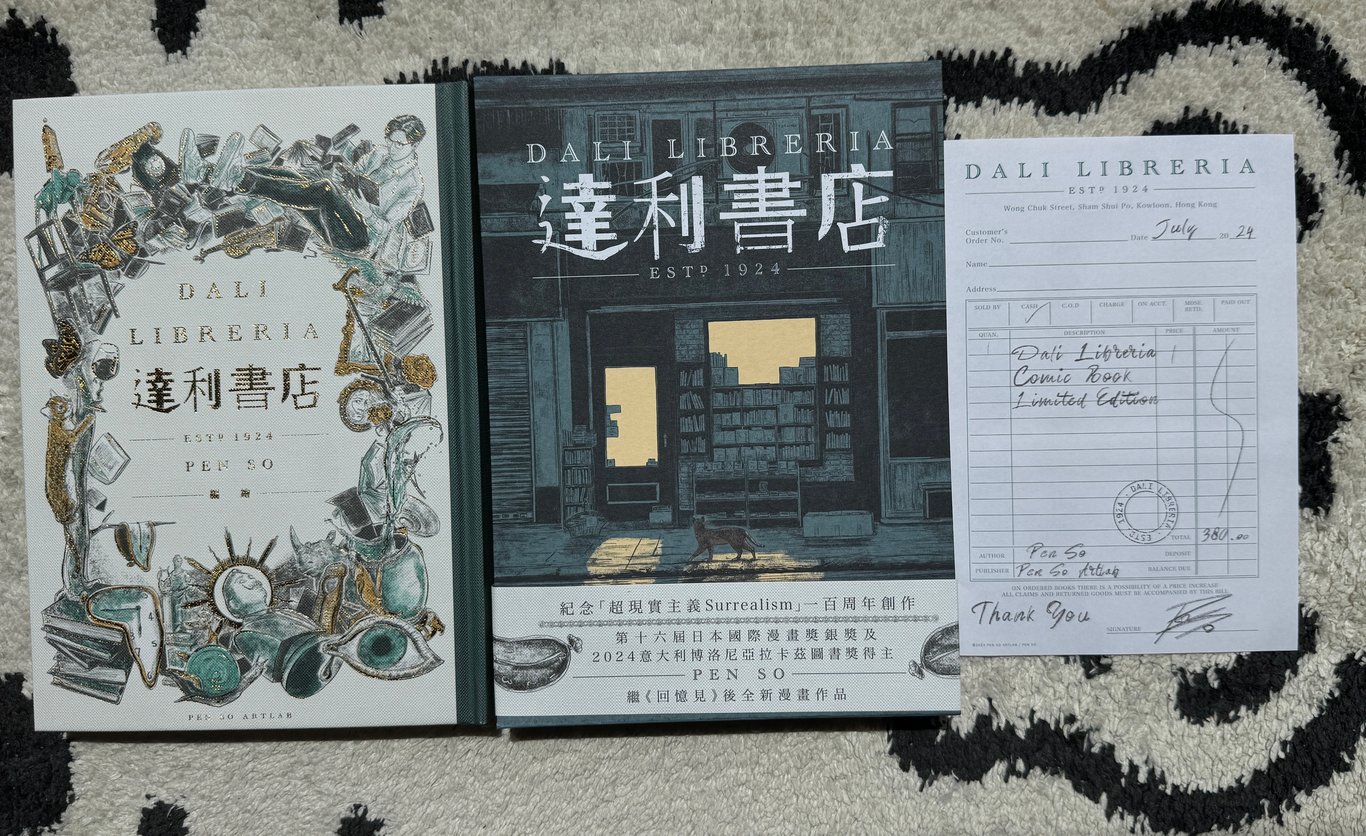

書店的想像

自從作家陳浩基在2011年拿了島田莊司推理小說獎後,香港推理小說成了華文界一個不能乏視的一員。從前閱讀推理小說,總會選日本推理小說,松本清張、赤村次郎、東野圭吾等。現在會有陳浩基、文善、柏菲思、冒業、譚劍、莫理斯等。諸君別誤會,我這次不是介紹推理小說,我是想推介一本漫畫作品:Pen So的《達利書店》。

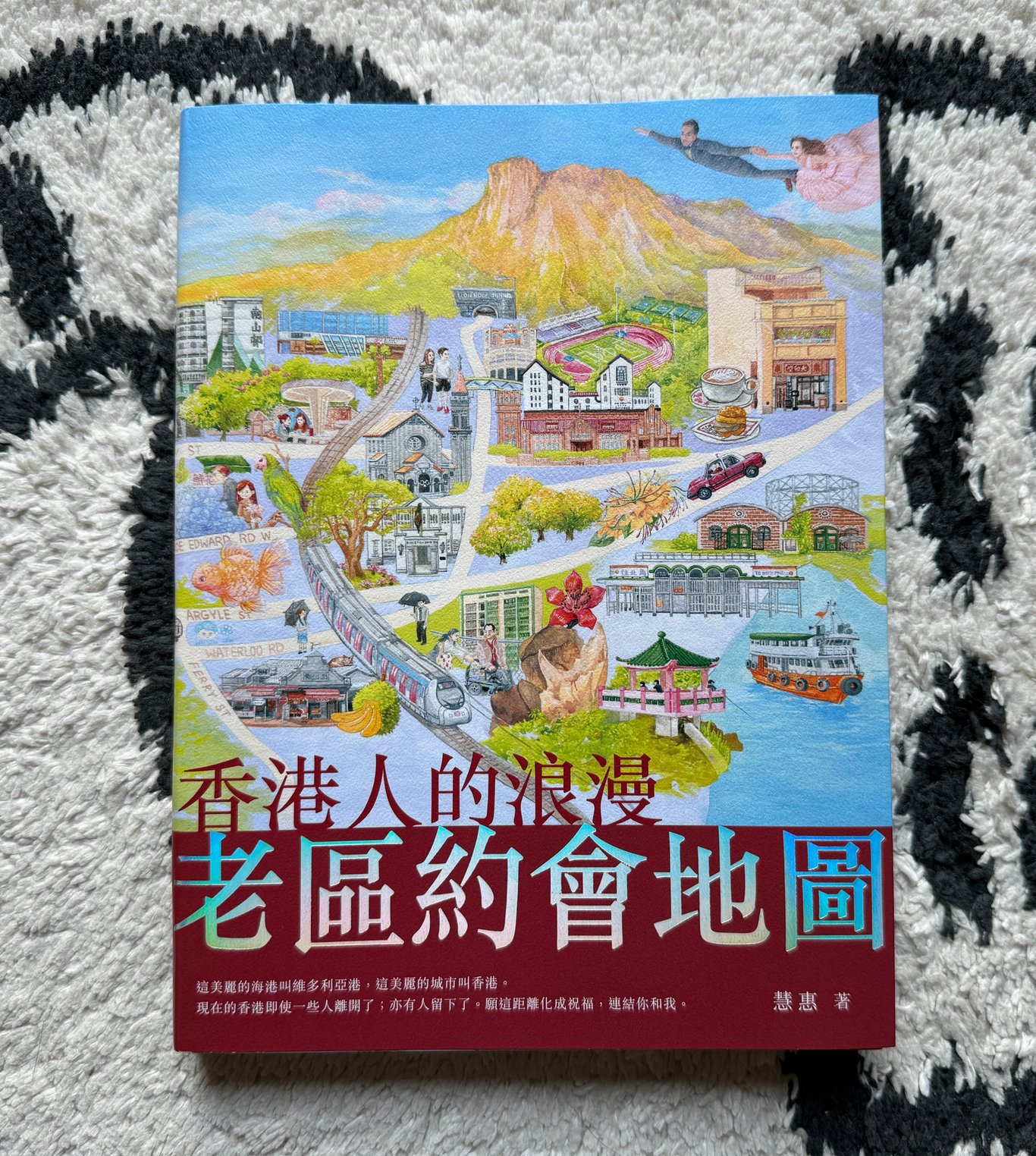

給社區的情書

如果有留意香港書籍出版,每一年都有相當數量有關社區的書籍。還記得文化葫蘆這個為保育傳承本土文化為宗旨的機構,有系統地收集各區的人與事,然後出版成書。之後,因著不同原因,如緬懷過去、社區快要清拆要留下記錄等,不斷有相關書籍出版。形式包括口述歷史,攝影集,或者社區散步,琳瑯滿目。

體貼的貓咪

上次介紹《夢見帝國圖書館》,今次是中島京子的另一作品《體貼的貓咪》。我曾在〈作家的社會觸覺〉一文寫道: 一個文學作家,他可以選擇留在他所創造的世界,可以書寫他喜愛的東西,不用理會身邊的事。但一個關懷「人」的作家,會選擇去理解「人」,他就需要理解社會所發生的事,即要「在地」。

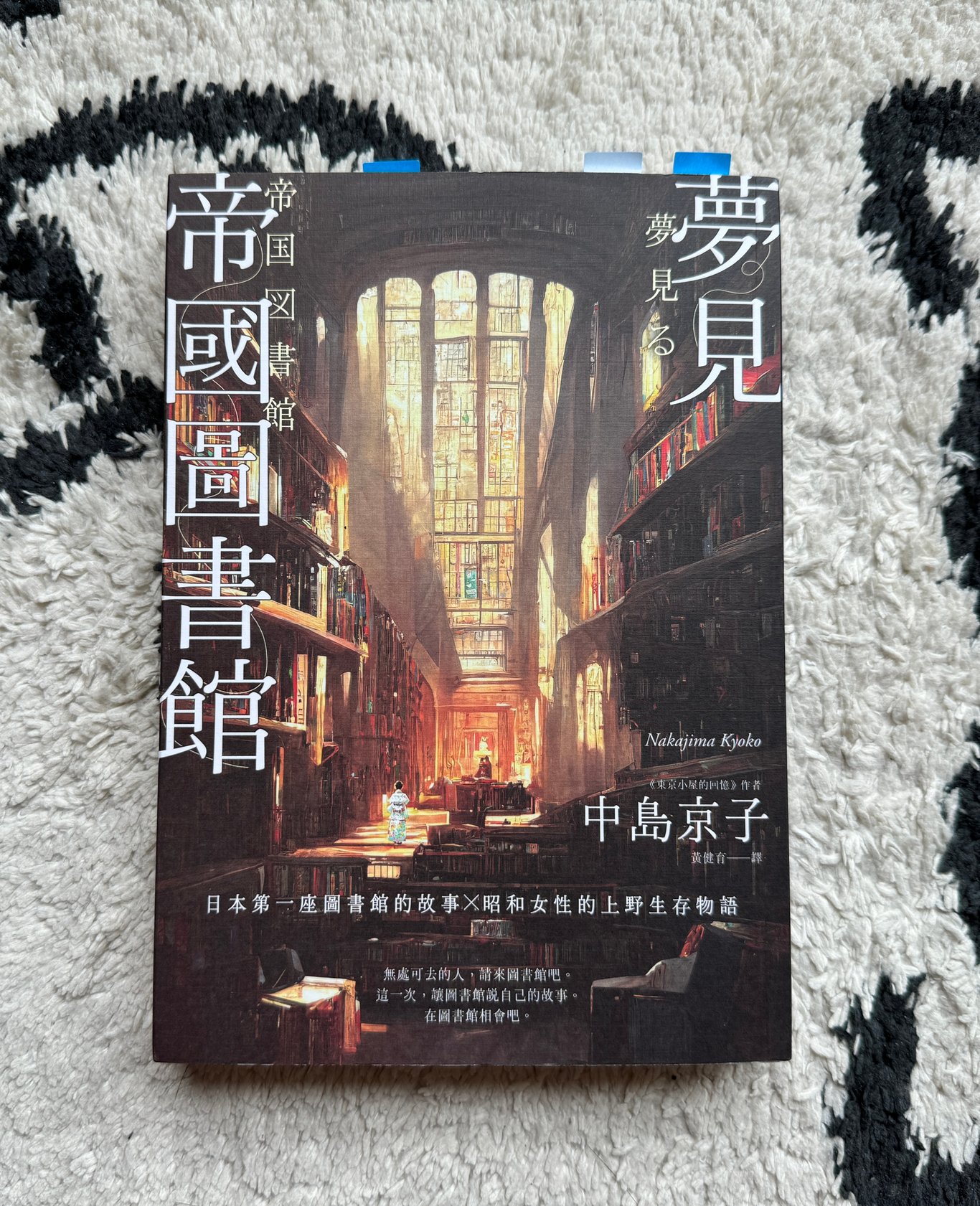

自由的圖書館

認識中島京子一定跟電影《東京小屋》有關。在電影節看的電影,因為主演松隆子,後來發現導演是山田洋次,配樂是久石讓,至於飾演晚年多喜,是聲演《哈爾移動城堡》女主角的倍賞千惠子。看完電影就想看書《東京小屋的回憶》。那時我是這樣寫: 小說中,這段戀情完全是旁枝,昭和年代的生活才是重點。

青春過後⋯⋯

作家胡晴舫「終於」有新作。每次行書店中,總會找到她的作品,但每每看到的,是她作品的再版/新版。上一本的作品《群島》,已是2019年。我很喜歡她的文字,特別散文,文字帶著一點冷——並非冷眼旁觀的看事物,而是那種客觀,甚至有時覺得灑脫。當看到新作《二十歲》出版,就不顧家中還有一堆書未看,搶先閱讀。

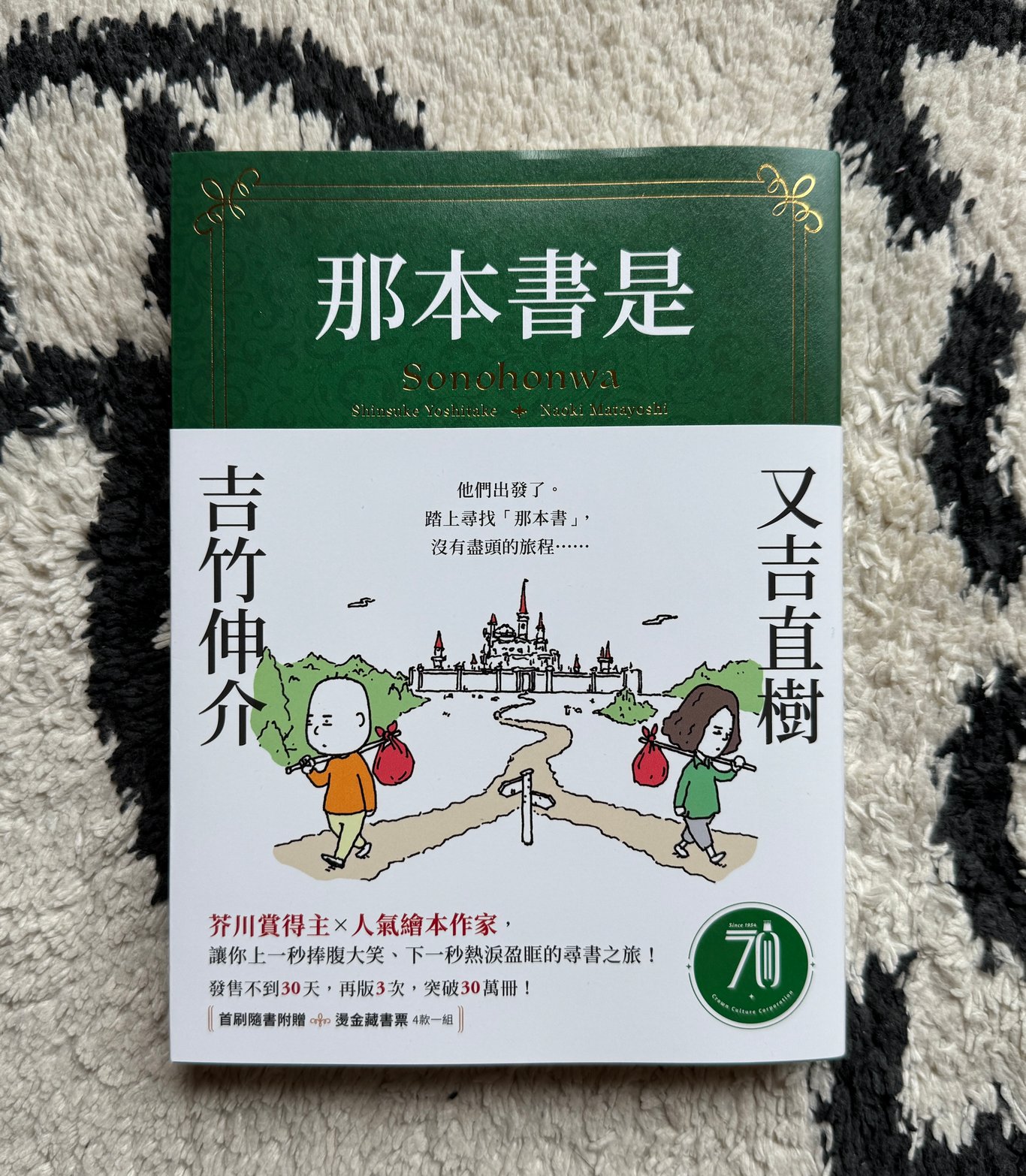

那本書是

吉竹伸介的插畫總是讓人回心微笑,這幾年台灣不斷翻譯他的作品,最近又出版一本,,找來又吉直樹來合作,名為《那本書是》。這本書講述一位十分愛書的國王,他已經年紀老邁,眼睛不再能看字,但仍想知道關於書的事,所以請了兩個男人,要求他們到世界各地找尋「奇書」及其有關的故事。

神話新編

我得坦誠,我對魯迅先生並沒有好感。我究竟不喜歡他什麼東西?也許是他來港時講了重話:那時已經有新文化運動,但香港未受到大影響,所以他在上環的女青年會,以《無聲的中國》[註1]為題的演講。一開始就不客氣說「現在,浙江、陝西,都在打仗,那裏的人民哭著呢還是笑著呢,我們不知道。

台灣鐵道遊

火車迷的特徵,除了知道火車型號外,總會有一本時刻表。這時刻表記錄每一班車出發到達時間,鉅細靡遺。早年到台灣旅行,都會到服務台拿一本時刻表。在當時網絡並不發達的年代,時刻表幫忙不少,因為可以衡量搭那一班車到目的地。而且,家人都是那種盡量多些時間旅遊,且很愛問還要坐多久才到目的地,時…

網絡中釣大魚

大家一直都很在意網絡安全,因為每天生活都會接觸。手機儲存的個人資料越來越多,而各大公司收集的個人資料也不少。然而,總有公司對IT部門不太重視,到出事時才發現,那時已經太遲。記得去年(2023年)數碼港在8月受黑客攻擊,共有超過13,000名資料當事人的個人資料外洩,當中約四成受影響人士為求職者及已離職僱員[註1]。

愛恨交纏的明治時代劇

日本文學時代,很多會提及夏目漱石森鷗外的所開始的時代這個「大正浪漫」時代。然而「大正浪漫」之前,有一個稱為「紅露時代」。「紅」是指尾崎紅葉,「露」是指「幸田露伴」。尾崎老師著名著作《金色夜叉》,以前曾經介紹。最近閱畢了幸田老師的作品《風流佛》。