銅鑼灣有廢村,還有三條那麼多

為香港網上地區報《銅鑼灣企鵝》撰寫這篇文章有很多樂趣,一來可重遊一些之前已去過的廢村,二來得到邢福增教授賜其關於香港基督教村研究的絕版作品作參考資料,不勝感激。本來想把馬山村旁的芽菜坑村也寫進去,唯芽菜坑較靠近北角,已不算銅鑼灣範圍,故作罷。

【作者聊天室】城市探廢,時光定格

9月29日(四)21:30 LikeCoin 創作者聊天室,請來鄒頌華,談談城市探廢的有趣經歷。

香港慢步足跡:鎖羅盆

香港有不少荒廢了的村莊,有些附帶一種傳說,令人有好多想像,鎖羅盆是其中最多傳說的。

探索廢墟 尋找都市的靈魂

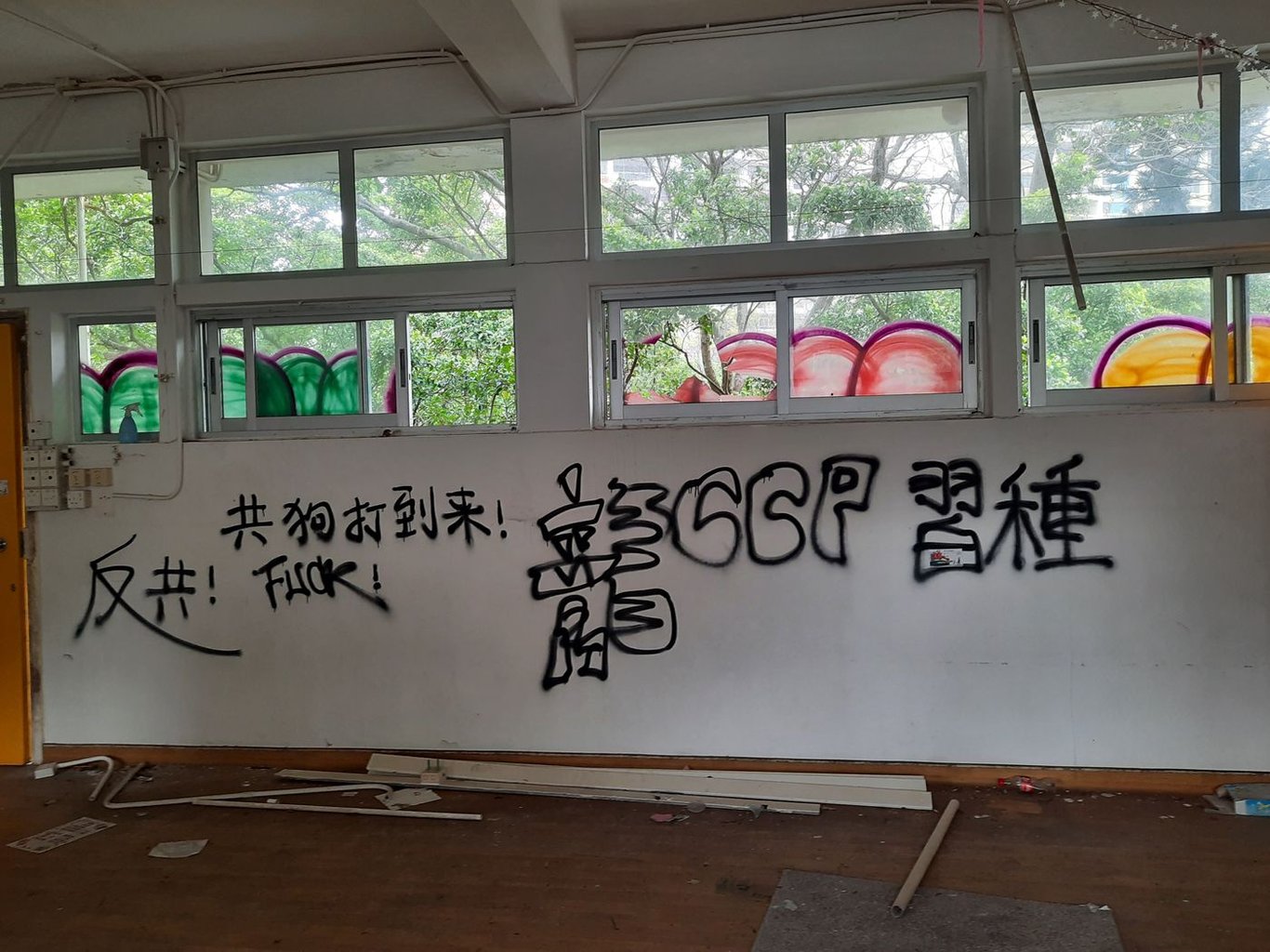

這篇是把早前在Matters上寫有關廢墟的文章,以「心理地理學」(psychogeography)的角度再寫一篇給《信報月刊》。探廢不只是「物理」活動,「心理」也有很多活動和變化。那種緊張、刺激、好奇、徬徨、興奮、成就解鎖、或是感懷憂傷,包含了對一個城市、一個地方的愛恨情仇。我沒有誇張,探廢時,總有個感覺,就是恨這麼好的地方被糟蹋,但也暗裡慶幸它雖「死掉」了,但還沒有拆掉。

我在廢墟的窗戶看到不一樣的風景

探索廢墟是一件很禪的事。看到這道真正從「破窗」而入的光,再加上廢墟的寧靜環境本身就有種近乎「神聖靜默」的狀態,令人有遠離江湖的出世感覺。這所教堂雖已荒廢,但它曾安撫過許多難民的身心靈,也證實了在危難的時候,真正的基督徒對最弱勢的人不離不棄,直到他們離開險地。

沒事找事幹,探索香港的都市廢墟

這兩年被困在香港這座愁城太久,發展出「探廢」的興趣。我對Urban Ruins(都市中的廢墟)一直情有獨鍾,但真正密集地去探廢卻是最近的事。我個人認為,探廢是釋放內在野性能量的方式,人太被馴化、生活在太舒適的環境,會慚慚失去生存和面對邪惡的能力。而闖進充滿未知的場域,甚至爬過重門深鎖的大閘,也是我對極權中的香港的一點點反抗。

香港慢步足跡:鹿頸

如果要說鹿頸有甚麼特別,那可能是荒廢的房屋和村落,好像這一帶特別多。許鞍華導演的《明月幾時有》說香港抗日戰事的,據說很多場景便在鹿頸。