媽媽的蘿蔔糕最好食 —— 見到製作過程先重要

當一家人在做蘿蔔糕,彼此分工合作,弟弟刨蘿蔔絲,姐姐負責浸蝦米冬菇,切臘味;落粉拌勻的工作就一定由媽媽負責,只有她知道份量和攪拌方向,全部拌勻後再加炒香過的臘味,大火蒸幾個鐘,在水氣氤氳且滲滿香氣的家中,我們會滿心歡喜期待蘿蔔糕出爐的一刻。

叉燒幾時開始又腍又甜?

"塊叉燒好好食,又腍又甜。"已經不下數十次,聽同桌飯腳讚揚面前叉燒的味美。夠腍夠甜,彷彿成為近年叉燒好味的標準,但想深一層,叉燒腍甜,真是一件好事?

豉油雞只是簡單的慢煮嗎?

我們很輕易跌入一套論述,認為粵菜中的豉油雞是慢煮的一種。沒錯,以低溫豉油浸熟鮮雞,再保持其嫩滑質感,單看表面,豉油雞的確很有慢煮風格。甚至很多人認為慢煮就等如用慢煮機,只需把肉類放入膠袋抽真空,再調好慢煮機溫度,浸泡時間控制得宜,即可做出肉質細嫩的慢煮效果。

用陳皮同時發展清鮮和濃厚的粵菜風味

有作家說過,好的創作者需要同時拿著兩個意識極端的玻璃球而不失平衡。能夠融合不同意念,自然會是好作者。那麼廚師呢?我經常想粵菜滋味其實廣闊,清鮮味固然是主流,而每到冬日總有大量炆扣菜式,雄厚味道跟清新淡雅好像是極端,若能將兩者控制得宜,大概可成就一張好菜單,而最近更發現有一種食材可橫越這條光譜,並在兩邊都配搭得宜。

【無形・那陣時不知道的滋味】年年有餘

鯪魚肉是我忽然懷念又差點遺忘的食物。靈光閃過,再翻查記憶,卻好像帶點蒼白;恕我詞窮,鯪魚肉到底是甚麼味道,實在不好說。它有點鮮味,但淡淡然如每天重複的一個動作;討厭它的會說鯪魚肉帶腥味泥味,愛者卻視為香甜。

一本漫畫救老店

有時在都市漫遊,會留意食店的招牌,見過很多寫著「老字號 since 1998」,初看覺得奇怪,細想後又認為理所當然。在節奏趕急、未能好好守護自家傳統的城市,餐廳可保持營運 20 多年,大概已值得大書特書,甚至用來作招牌。

【文藝Follow Me】「我想寫玲瓏剔透的飲食文章」——專訪呂嘉俊《好好吃飯》、《味緣香港》

未正式開始訪問前,呂嘉俊首先慨歎:「開書店時訪問邀約接踵而至;出了兩本書沒有人找過我做訪問,你是第一個。」他搖了搖頭,「沒人對一個出書的作者有興趣。」從經營「字字研究社」做出版,到擴展成一間書店,呂嘉俊當然知道出書之難。

你還有吃隔夜飯嗎?

我家婆婆和媽媽,都以節儉見稱,不知是農村社會遺留下來的基因,還是 6、70 年代香港經歷過一段貧窮日子,她們總不會放棄一飯一菜,蒸豬肉吃剩五塊,湯餘下兩碗,必留起來,第二天再吃。華人社會愛強調有餘有剩,習以為常認為飯菜有剩,明天才可繼續有飽足的一頓。

粢飯中的油條大有學問

大家都知預先包好、用保鮮紙包著的粢飯不好吃,往往會硬而死實,新鮮即包自然最好,卻實在可遇不可求。我有時會等繁忙時間過去,早上 10 點多去搏一搏,搏他們剛賣完上班族外賣早餐,重新蒸糯米,再新鮮即包。的確給我遇到幾次,吃到剛做好的粢飯,口感完全不一樣,糯米飯煙韌軟腍,油條香脆,同時…

香港飲食業墮落迷思

遊客極多,不守規矩的遊客更是多數,點心出爐,一群人即蜂擁而上把點心車重重包圍,大家也不理是甚麼點心,見到即搶。他們以迅雷不及掩耳之勢,高速拍照,再把點心幹掉,旁邊還有幾位網紅直播,開著電話一邊擺姿態一邊放食物進口。當日我幾乎吃不到任何點心(實在不想跟人家爭先恐後搶食物),只以旁觀…

見過倫敦金又怎會再信月餅會

我們都在中秋前趕工,只為齊人回家吃一頓飯,飯菜家常,重要是飯後到樓下的公園賞月。小朋友提著紙糊的燈籠,歡天喜地奔跑,一盞盞在月夜下或明或暗,大人拿出菱角、金柚分享,月餅切成四件,都在討論誰的蛋黃最大,卻不知蓮蓉的好壞才是月餅質素的關鍵。

全港最佳越式牛河需要一個好笊籬

一直推崇煮雲吞麵的笊籬,據我所知,全港還有 2 位師傅人手做,一個在旺角開林記鐵網,另一位隱身在上環樓梯巷。

米香河粉未成絕響

河粉真是令人又愛又恨!愛它幼滑細薄,不黐不黏,略帶煙韌,入口富米香,用來做魚蛋粉、越式牛肉河、乾炒牛河,各有特色。

忘記吃蛇羹的季節

曾幾何時,香港蛇店遍佈各區,入秋後,人們一碗蛇羹、一客糯米飯,吃完一身和暖,是南粵人秋冬的進補良方。

【香港菜系列】呂嘉俊:如何能創造出「香港菜」?

或者我們應該關心的是,如何建立起「香港菜」來,令外國人知道香港人日常到底吃甚麼。

廚師的道德水平要特別高嗎?

廚師同樣是一種可以操控他人生死的職業,若他心術不正,受害的是食客,假如他缺乏安全意識,食物中毒更是基本,稍有疏忽,一道菜亦可成為「殺人武器」。

【香港菜系列】呂嘉俊:為何世上沒有「香港菜」這字詞?

茶餐廳內很多飲品食物,或者車仔麵的食法和各種小吃,同樣是香港人創作,絕對該獲得一個「香港菜」的名字,但為甚麼我們從來都沒有自家的「香港菜」呢?

幸好糉子還未加官燕魚翅……

能夠令各大商人「高抬貴手」,令糉子仍然保存在質樸狀況,大概是因為端午本來就不該大肆慶祝。

香港經典西餐廳 —— Amigo 不可能複製

Amigo 的創辦人是楊永忠先生,他是大米進口商義和隆後人,排行第五,人人喚他五叔。五叔愛藝術,尤其喜歡收藏古董。1967 年,他在銅鑼灣波斯富街開設 Café d Amigo;到 1975 年,成功買下跑馬地黃泥涌道現址開設 Amigo,整棟建築找來何善衡兒子何子棟作設計,五叔…

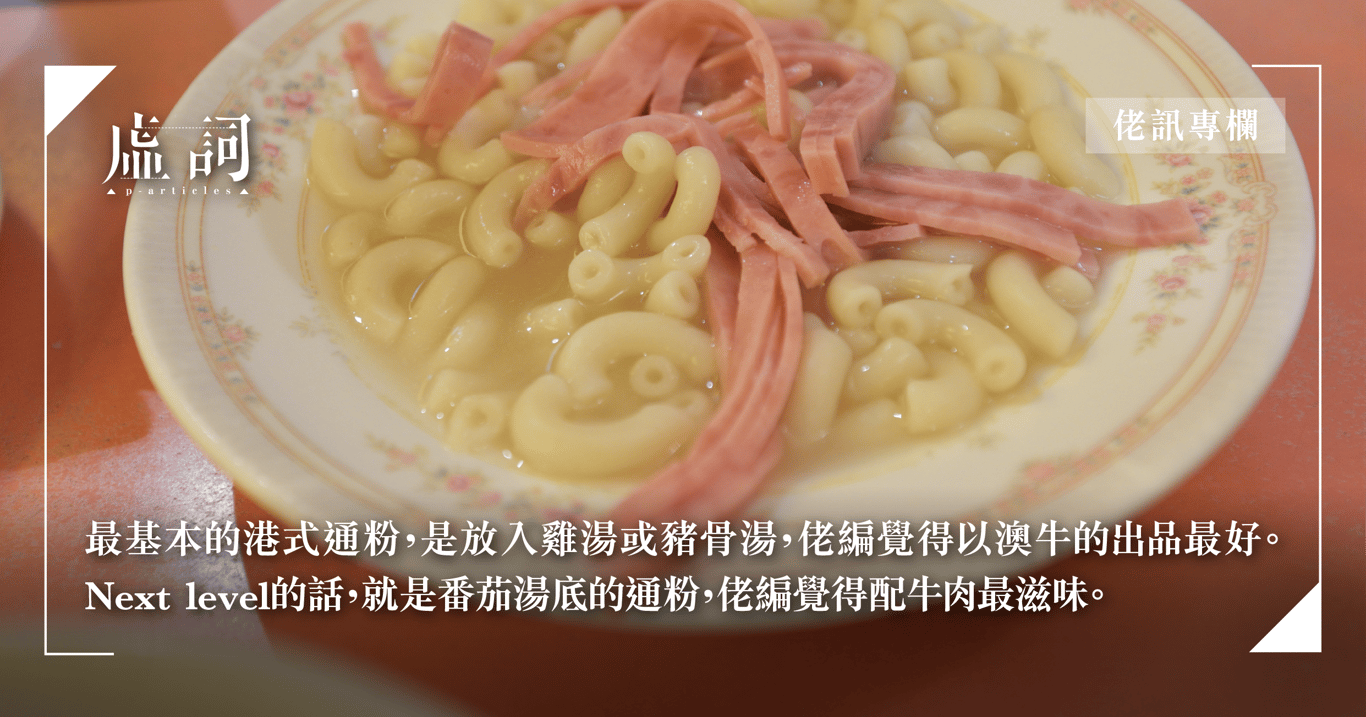

【佬訊專欄】通粉

日常我們食得最多的通粉,是攣公蝦米的elbow macaroni,佬編認為,這是最適合香港的一種macaroni。