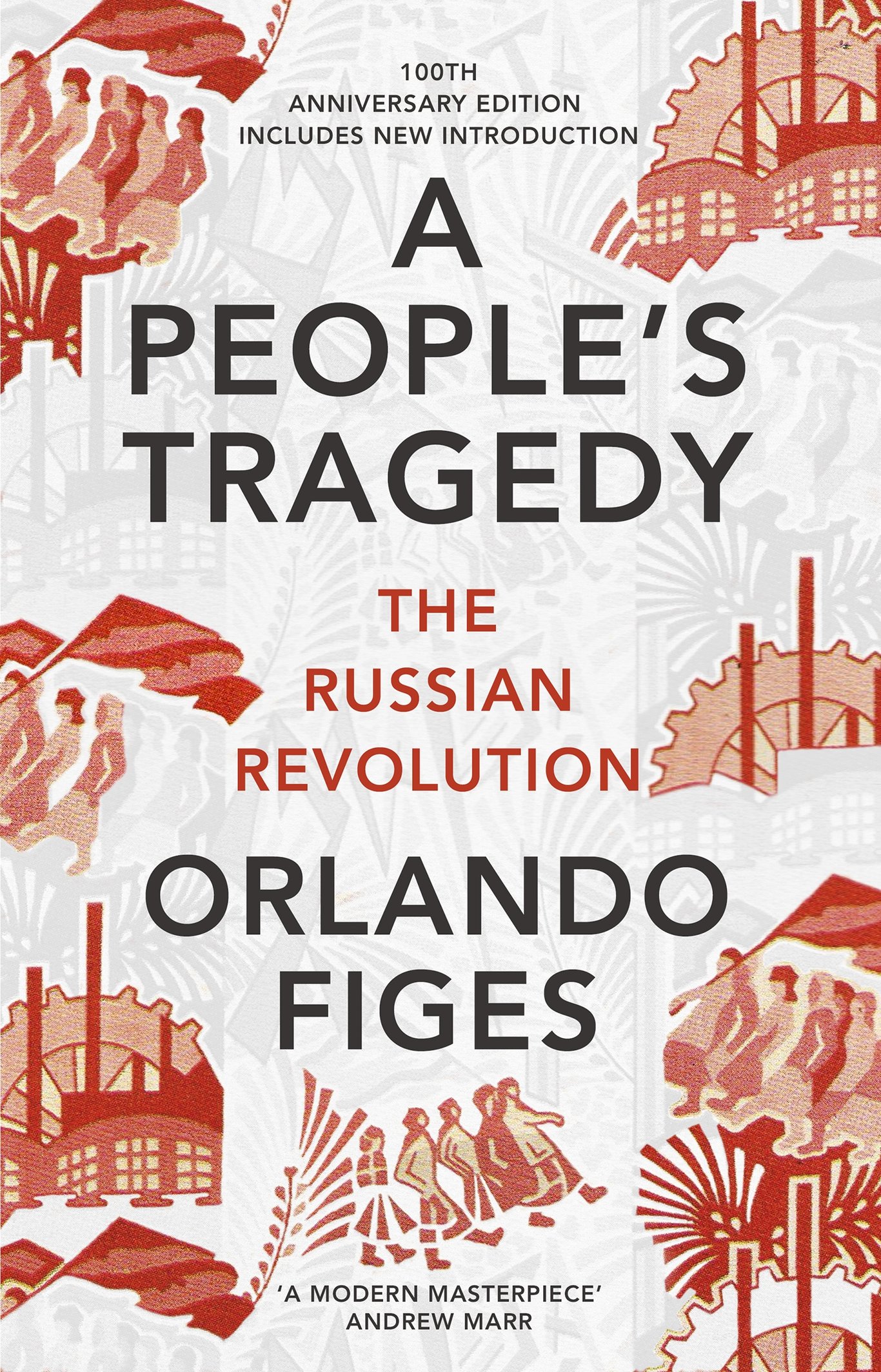

【個人自譯】《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》

【個人自譯】《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》

《人民的悲劇》在廣度和深度上都是無與倫比的,充滿了人性的戲劇性,是當代最生動、最感人、最全面的俄國革命史。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》:結語

無論人民遭受多大的不幸,蘇維埃制度都是在俄羅斯的土地上成長起來的。正是俄羅斯民主文化的弱點讓布爾什維克主義得以生根發芽。這是俄羅斯歷史的流毒,是幾個世紀的農奴制和專制統治的遺產,使老百姓忍辱負重,逆來順受。“人民沉默無語”是一句俄羅斯諺語——它道盡了俄羅斯大部分的歷史。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第四部第16章第Ⅲ節:列寧最後的鬥爭

下午4時整,當靈柩被緩緩放入墓穴時,俄羅斯各地的警報聲、工廠汽笛聲、槍炮聲齊鳴,仿佛發出一聲巨大的民族哀號。收音機裡只有一個聲音。“起立,同志們,伊裡奇正在被送進墳墓。”隨後是一片死寂,一切都停止了——火車、輪船、工廠——直到廣播再次響起:“列寧死了——但列寧主義永垂不朽!

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第四部第16章第Ⅱ節:未征服的疆域

新經濟政策持續的時間越長,蘇維埃政權的雄心和它在農村的無能之間的脫節就越大。布爾什維克激進派越來越擔心革命會退步,會陷入“富農”的泥淖而無法自拔,除非發動一場新的內戰來征服農村。這就是史達林發動反農村內戰——即集體化——的根源。由於缺乏管理村社的手段,更別提按照社會主義路線改造它了,布爾什維克轉而試圖消滅農村。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第四部第16章第Ⅰ節:革命的孤兒

革命留下最悲慘的遺產之一,就是在每個城市的街道上流浪的孤兒大軍。到1922年,估計有700萬兒童生活在車站、廢棄的房屋、建築工地、垃圾場、地窖、下水道和其他骯髒的洞穴裡。這些衣衫襤褸、打著赤腳的兒童,他們的父母要麼死亡,要麼拋棄他們,成為俄國社會崩潰的象徵。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第四部第15章第Ⅲ節:布爾什維克主義在倒退

1920年代的俄羅斯仍然是一個風雲激蕩的社會——表面之下充滿了不可調和的社會矛盾和仇恨。從這個意義上說,革命最深刻的遺產就是它未能消滅最初導致革命的社會不平等。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第四部第15章第Ⅱ節:人類靈魂的工程師

從許多方面看,這是一個烏托邦式的夢想——人類歷史上最雄心勃勃的夢想之一——相信只要改變人們生活的社會環境就能改變人性。人不可能如此輕易地被改變:人性的變化比統治者的意識形態或社會發展更緩慢。這或許是俄國革命一個永恆的道德教訓,就像它確實是本世紀最可怕的歷史一樣。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第四部第15章第Ⅰ節:通往共產主義的捷徑

兩者都基於同樣一種理念:即在像俄羅斯這樣一個落後的農民國家,國家強制力可以用來開創一條通往共產主義的捷徑,從而消除通過市場進行資本積累的漫長的新經濟政策階段的需要。兩者都是源自通過法令強制推行共產主義的官僚主義幻想(儘管在每種情況下,其結果都更接近於封建主義,而不是馬克思所說的任何東西)。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第四部第14章第Ⅲ節:社會主義祖國

在這位老將軍看來,布林什維主義註定是一種“暫時的疾病”,因為“它的國際主義哲學從根本上與俄羅斯人民格格不入”。通過與布爾什維克合作,像他這樣的愛國者可以將革命引向國家目標。在他看來,這是一個用白色稀釋紅色的問題——“把紅五星變成十字架”——從而使革命與俄羅斯歷史傳統相融合。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第四部第14章第Ⅱ節:同志與政委

列寧未能理解自己政黨官僚主義問題的本質。他沒有看到布爾什維克官僚機構正在迅速成為一個獨特的社會階級,除了它聲稱代表勞動人民的利益之外,它還有自己的特權利益。他用行政措施來應對官僚主義的氾濫,仿佛一些小小的技術調整就足以根除這個問題,可現在最需要的是對整個政治制度進行徹底改革。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第四部第14章第Ⅰ節:三大戰役

白軍的失敗在很大程度上最後可歸結為他們自身的慘敗,他們未能與過去決裂,未能在1917年的進程中重新掌握主動權。俄國反革命的問題恰恰就在於:它太反革命了。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第四部第13章第Ⅲ節:血染的紅旗

沒有人知道這些年被契卡鎮壓和殺害的確切人數。但是,如果包括所有在其營地和監獄中的人,以及那些被契卡部隊在鎮壓罷工和叛亂中處決或殺害的人,那麼肯定有幾十萬。雖然沒有人知道確切的數字,但被契卡殺死的人可能比在內戰中死亡的人多得多。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第四部第13章第Ⅱ節:“富農”、背口袋的人和打火機

當然,這一切都是徒勞的。不可能消滅市場,就像伏爾加河和頓河不可能倒流一樣。在整個戰時共產主義時期,火車上仍然擠滿了背口袋的人(他們很容易賄賂鐵路官員)。

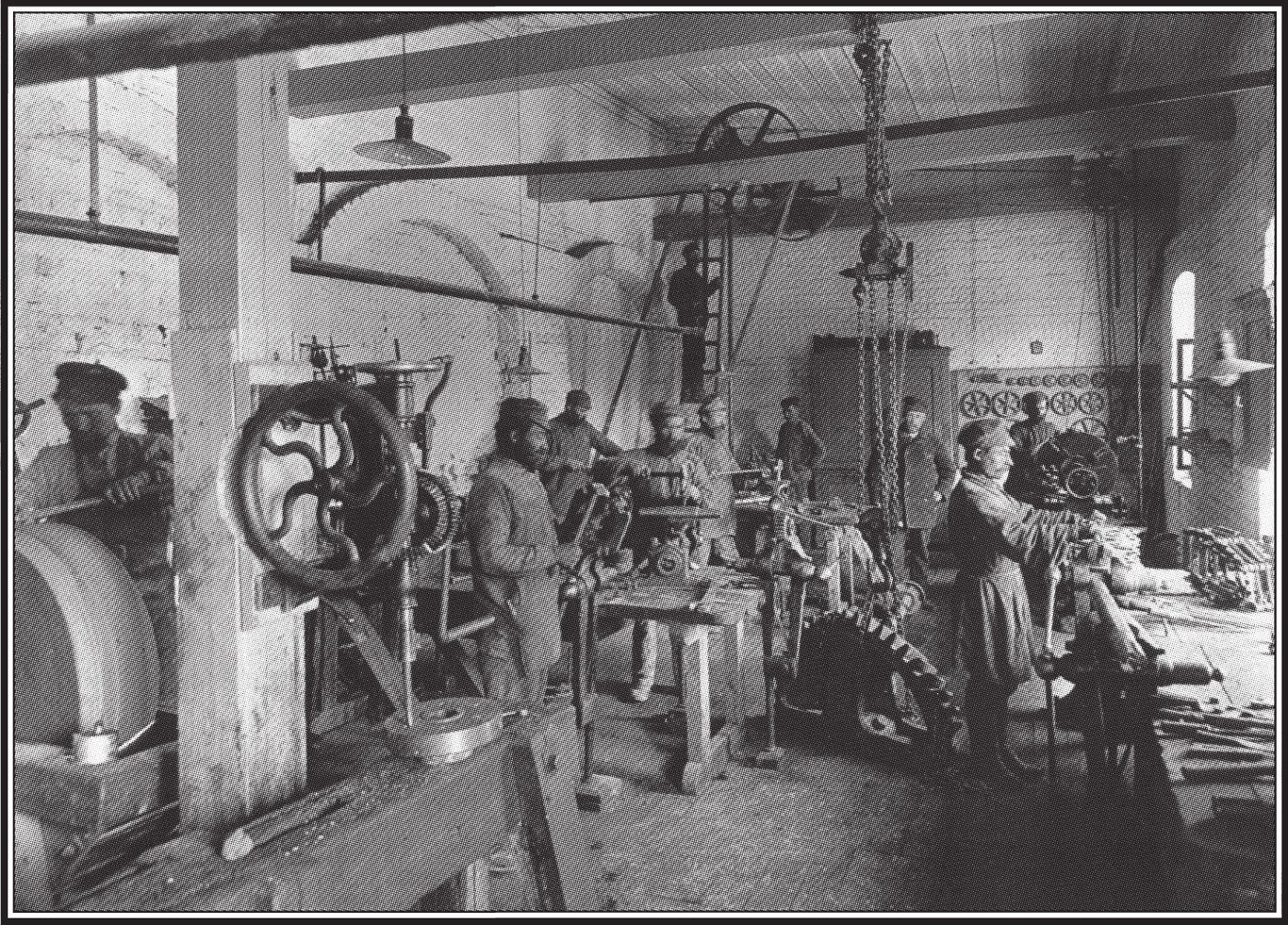

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第四部第13章第Ⅰ節:革命的武裝

1914年入伍的農民中,有四分之三登記為識字者。他們形成了一個龐大的人才庫,新一代的軍官和軍事技術人員將從這裡誕生,以取代因與同盟國戰爭而被摧毀的舊精英階層。1914年至1917年間在軍官學校學習的軍校生中,有六成來自農民家庭。這些人是激進的源動力,正如1917年的奧斯金,他們在軍隊中領導革命並被選入士兵委員會。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第四部第12章第Ⅱ節:立憲會議的幽靈

俄羅斯太兩極化了,其人民群眾的教育程度太低,無法維持民主體制來對抗兩個極端的敵人。直到1920年秋,反布爾什維克運動才重啟民主形式,但那時要推翻新的專制政權為時已晚。俄國革命的悲劇即在於:人民在政治上過於軟弱,無法決定革命的結果。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第四部第12章第Ⅰ節:草原上的聖彼德堡

在新切爾卡斯克,官方鐘錶是按聖彼德堡時間運行的——比當地頓河時間晚一小時——仿佛準備恢復在沙皇首都的政府工作。沒有什麼比這更能象徵白軍的懷舊態度了。確切來說,他們是在試圖讓時間倒流。他們的一切,從沙皇時期的制服到正式的禮服,都代表著對恢復舊政權的渴望。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第三部第11章第Ⅳ節:一國建成社會主義

誠然,在1919年和1920年期間,列寧曾醉心通過共產國際輸出共產主義的想法;但這並沒有什麼意義。從所有的意圖和目的來看,“永久革命”已經結束,這一點,用列寧的名言來說,即政權的目標將僅限於“在一個國家建立社會主義”。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第三部第11章第Ⅲ節:掠奪掠奪者

1918年1月,在一次各省党的宣傳工作者會議上,列寧解釋說,應該鼓勵掠奪資產階級財產,以此作為一種社會正義的報復形式。他稱之為“掠奪掠奪者”。這句話很快就成為了布爾什維克黨的口號,並在接下來的幾個月裡,掀起了一場搶劫和暴力的狂歡。高爾基將其描述為一場大規模的暴動。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第三部第11章第Ⅱ節:斯莫爾尼專政

這是自“二月革命”以來,政府軍第一次向手無寸鐵的群眾開槍。受害者于1月9日,即血腥星期日的周年紀念日,被埋葬在普列奧布拉任斯基公墓,與那次大屠殺的受害者為鄰。人們注意到,歷史總是不斷地重複。幾個工人代表團參加了葬禮,其中一個代表團獻上了一個花圈,上面寫著:“獻給斯莫爾尼專政的受害者”。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第三部第11章第Ⅰ節:起義的藝術

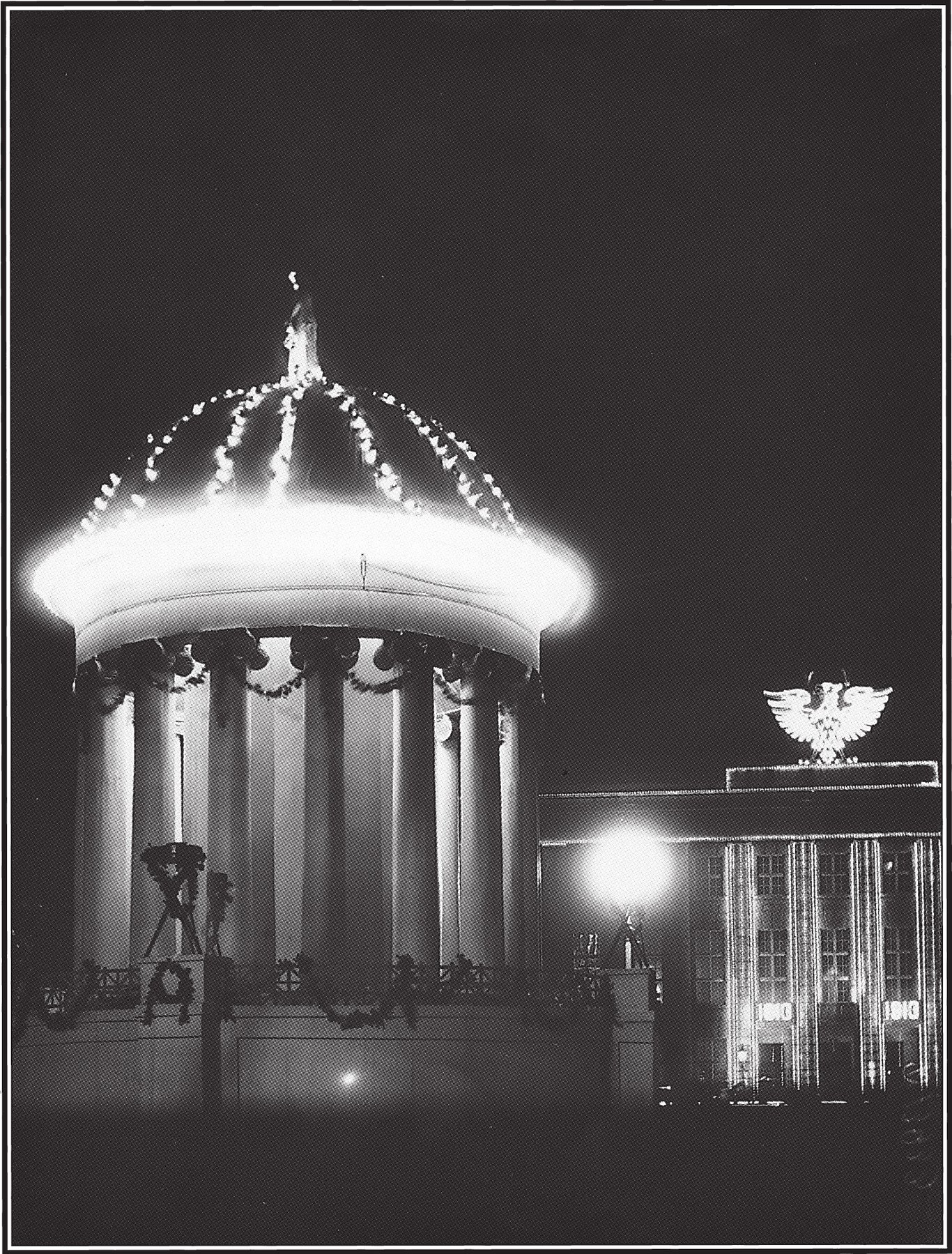

很少有歷史能像1917年10月25日事件那樣,被神話歪曲得如此面目全非。人們對布爾什維克起義的普遍印象是:成千上萬的人衝鋒陷陣,數千名戰鬥英雄光榮犧牲。這種印象更多的要歸功於電影《十月》——愛森斯坦為紀念起義十周年而製作的輝煌但主要是虛構的宣傳片——而非歷史事實。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第三部第10章第Ⅳ節:民主社會主義的哈姆雷特

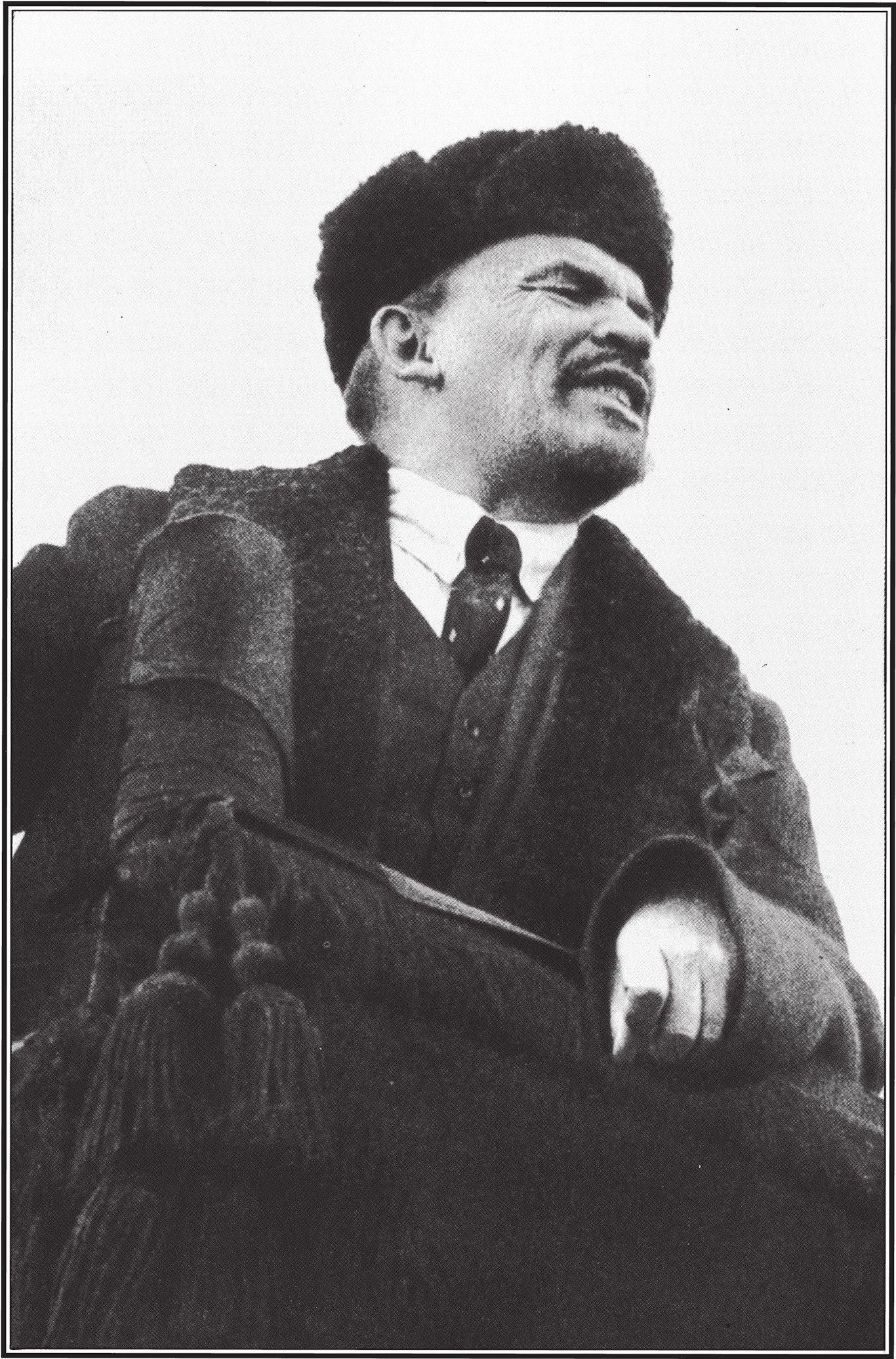

十月革命就是一個再好不過的例子:現代史上很少有事件能更好地說明個人對歷史進程的決定性影響。如果沒有列寧的干預,這件事根本就不可能發生——而20世紀的歷史也將被重新改寫。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第三部第10章第Ⅲ節:騎白馬的人

克倫斯基決心親自扮演波拿巴的角色,他擔心科爾尼洛夫會成為對手。如果你喜歡的話,這是一個兩個人卻只有一匹白馬的問題。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第三部第10章第Ⅱ節:紅色陰影

毫無疑問,他對自己深深的屈辱感到憤怒和沮喪;然而,他無力反抗,不是因為沒有槍,而是因為他缺乏意志。幾個世紀以來的奴役剝削和卑躬屈膝並沒有讓他準備好站起來反抗他的政治主人,這就是整個俄羅斯人民的悲劇。這是整個革命過程中最精彩的一幕——歷史上罕見的時刻,這一刻,隱藏的權力關係閃現在事件的表面,照亮了未來的發展進程。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第三部第10章第Ⅰ節:臨時政府的痛苦

李沃夫認為,國家的總體利益正在淪為政黨和階級的特殊利益的犧牲品,從而把俄羅斯進一步推向內戰的深淵。他感到自己陷入了左右兩派的火力網中,在政治上無能為力,7月3日,他終於決定辭職。“我的路已經走到了盡頭,”李沃夫對他的秘書說,“恐怕我的那種自由主義也是如此。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第三部第9章第Ⅳ節:高爾基的絕望

在某種意義上,令高爾基在1917年絕望的不僅僅是布爾什維克,而是所有政黨。“政治,”他在4月20日寫道,“是社會的仇恨、邪惡的猜忌、無恥的讕言、病態的野心和踐踏個人的溫床。所謂人性中任何不好的一面,恰恰是在政治鬥爭的土壤中發展起來的。”他的呐喊是基於這樣一個信念:知識份子(他把政…

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第三部第9章第Ⅲ節:列寧的怒火

在列寧為《四月提綱》而鬥爭的過程中,這種霸道的態度被放大到幾乎是狂妄自大的地步。克魯普斯卡婭稱之為“怒火”——她的丈夫在與其政治對手發生衝突時的瘋狂狀態——接下來的五年,她不得不與一個被激怒的列寧共同生活。在這段時間裡,列寧表現得就像一個被仇恨和憤怒控制的人。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第三部第9章第Ⅱ節:盼望著,盼望著

蘇維埃領導人沒有像他們在四月危機中所做的那樣,利用他們的群眾授權為自己謀取權力,而是選擇支持一個已經名譽掃地的自由主義政府。他們越來越被視為“資產階級”國家的守護神,而革命——為了麵包、土地與和平——的主動權,則落到了布爾什維克的手中。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第三部第9章第Ⅰ節: 一個遙遠的自由之鄉

政府的主導思想是由知識份子的自由主義價值觀所塑造的,而這些價值觀又是在人民爭取自由、反對專制的鬥爭中產生的。這種民主政治文化的核心有兩個主要觀念:對國家作為強制力量的本能的不信任;以及對地方自治的信仰。由此可見,一個遙遠的自由之鄉才是推動俄國走向文明世界自由國家的唯一源泉。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第三部第8章第Ⅲ節: 末代沙皇

眾所周知,“光榮的二月革命”,據說是一場不流血的事件。“想像一下,”一位同時代的人寫道,“在俄國發生了一場偉大的革命,竟然沒有流一滴血。”據說,這也是唯一一次沒有反對派的全國行動。“我們的革命,”一位國家杜馬宣傳家告訴赫爾辛福斯的水兵們,“是世界歷史上唯一一個表達全體人民意志的革命。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第三部第8章第Ⅱ節:不情願的革命者

到2月28日,出現了兩個對立的權力中心:塔夫利宮的右翼是國家杜馬臨時委員會,它擁有最接近正式權力的東西,但在街上沒有權力;而左翼是蘇維埃,它在街上擁有最接近權力的東西,但沒有正式的權力。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第三部第8章第Ⅰ節:街頭的力量

一個年輕女孩從示威者的隊伍中站出來,慢慢走向哥薩克人。所有人都屏氣斂息,緊張地注視著她:難道哥薩克人不會向她開槍嗎?女孩從斗篷下拿出一束紅玫瑰,向軍官遞過去。停在半空中。這束鮮花象徵著和平與革命。然後,軍官從馬背上彎下腰,微笑著接過花。每個人如釋重負、欣喜若狂,人群中爆發出雷鳴般的歡呼聲——“烏拉!

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第二部第7章第Ⅲ節:從塹壕到街壘

在柯倫泰看來,只有列寧宣導的武裝起義才有可能結束戰爭。只有這樣,才有可能恢復人類意志的力量,以及對客觀力量的掌控。這不僅僅是“分析”,她在日記中記錄下列寧關於戰爭的論述。“這是行動。這是一個政治綱領……讓街壘來回答戰爭。”

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第二部第7章第Ⅱ節:瘋狂的司機

9月份,立憲民主黨政治家馬克拉科夫在一篇膾炙人口的文章中總結了自由派的窘境。他將俄羅斯比作一輛汽車,由一個瘋狂的司機(尼古拉)以無法控制的速度開下陡峭而危險的山坡。乘客中有自己的母親(俄羅斯),也有稱職的司機,他們意識到自己正被帶向不可避免的厄運。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第二部第7章第Ⅰ節:鋼鐵洪流

他們準備在河岸上建立陣地,卻發現腐敗的軍官已經賣掉了建造塹壕所需的所有鐵鍬、鐵絲網和木材。在沒有大炮和彈藥補給的情況下,他們竭盡全力地堅守著,損失慘重。許多人戰鬥時,除了空步槍上的刺刀外,一無所有。到5月底,他們終於被迫放棄普熱梅希爾。隨著德軍逼近俄國邊境,利沃夫(倫貝格)也很快被佔領。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第二部第6章第Ⅳ節: 為了上帝、沙皇和祖國

車站裡沒有旗幟或軍樂隊為他們送行,據外國觀察家的說法,大多數士兵臉上的表情是凝重和順從的。正是他們可怕的戰爭經歷點燃了革命的火焰。沙皇孤注一擲的賭博必將給他的政權帶來毀滅。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第二部第6章第Ⅲ節:押注強者

事實上,早在1914年之前,斯托雷平的土地改革就已經停滯不前了。斯托雷平曾聲稱,至少需要二十年來改造俄羅斯農村。但是,即使改革以第一次世界大戰前的速度繼續進行,該政權也需要一個世紀的時間才能建立起強大的農業資產階級,他們顯然已經決定把自己的未來押在這個上面。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第二部第6章第Ⅱ節:政治家

斯托雷平的政治覆滅只能用他作為政治家的失敗來解釋。如果他更精通“可能性的藝術”,或許他可以為自己和他的改革爭取更多時間。斯托雷平曾說過,他需要二十年時間來改造俄國。但部分由於他自己的過錯,他只有五年的時間。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第二部第6章第Ⅰ節:議會與農民

這場莊嚴的對抗只是即將到來的戰爭的一個預兆。從1905年到1917年2月兩次革命之間的整個俄羅斯政治歷史時期,可以描述為保皇黨和議會勢力之間的鬥爭。起初,當這個國家尚未從革命危機中恢復時,宮廷被迫向杜馬讓步。但隨著1905年的記憶流逝,宮廷試圖收回自己的權力,恢復舊的獨裁統治。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第二部第5章第Ⅲ節:大浪淘沙

對於農民和工人來說,這些新的政治自由並沒有什麼直接利益。他們自己對社會改革的要求一個也沒有得到滿足。1905年的經驗告訴他們,要尋求社會革命,而不是追隨自由主義者的政治領導。隨著杜馬時期的失敗,他們的幻滅感變得愈發強烈。在《十月詔書》之後,反對派運動的兩極分化暴露了自由資產階級的…

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第二部第5章第Ⅱ節:“沒有沙皇”

這是一個至關重要的時刻,也是整個革命的轉捩點,他們的情緒突然從不相信轉變為憤怒。“我觀察周圍的面孔,”人群中的一個布爾什維克回憶道,“我沒有看到恐懼,也沒有看到驚慌。不,那些虔誠的、近乎祈禱的表情被敵意甚至是仇恨所取代。我在每一張臉上都看到了仇恨和復仇的表情,不管是老人還是年輕人,男人還是女人。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第二部第5章第Ⅰ節:愛國者與解放者

由於大饑荒,整個俄羅斯社會都被政治化和激進化了。民眾和政權之間的衝突已經開始——再也沒有回頭路可走。用莉蒂亞·丹的話說,這場饑荒是革命歷史上一個重要的里程碑,因為它向她那一代的年輕人表明,“俄國的舊體制已經徹底破產了,俄羅斯似乎正處於某種邊緣。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第一部第4章第Ⅱ節:馬克思來到俄國

布爾什維克不是這樣的。他們是更簡單、更年輕的人,像卡納奇科夫那樣激進的農民工;他們是實幹家而非思想者。他們被列寧的紀律和党的堅定領導所吸引,被他簡單的口號所陶醉,被他立即採取行動推翻沙皇政權的信念所折服,而不是像孟什維克建議的那樣,坐等資本主義的發展侵蝕沙皇政權。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第一部第4章第Ⅰ節:把牢底坐穿

俄羅斯的“知識份子”(一個源自俄語的詞)與其說是一個階級,不如說是一種思想狀態:從定義上來講,它意味著一種對沙皇政權激進和不妥協的反對立場,以及參與推翻沙皇政權鬥爭的意願。革命運動的歷史就是知識份子的歷史。大多數革命領袖首先是知識份子。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第一部第3章第Ⅱ節: 舊世界打個落花流水

布爾什維克的基層黨員都是從像卡納奇科夫這樣的農民中招募的。一旦執政後,布爾什維克對農民表現出的不信任和蔑視,可以用這個社會事實來解釋。因為他們將悲慘的農民世界與自己不幸的過去聯繫在了一起,他們個人身分和階級身份的形成,以及他們對革命的期望,都有一個至關重要的推動力,那就是堅信這個舊世界應該被打個落花流水。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第一部第3章第Ⅰ節:兩個俄羅斯

民粹主義者在樸素的農民身上看到的“高貴的野蠻人”,不過是一種美麗的幻覺。他對農民的日常生活越瞭解,就越把他們斥為野蠻和殘暴。這種誤解是俄羅斯知識份子和農民之間關係史上一個永恆的主題——赫爾岑曾稱之為“兩個俄羅斯”。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第一部第2章第Ⅴ節:民族的囚牢

鑒於民族主義在20世紀受到可以理解的負面報導,有必要在此重申,對於沙皇帝國的被征服民族而言,就象蘇聯帝國一樣,民族主義是人類推翻壓迫和外國統治的一種手段。列寧自己也承認這一點,他引用古斯汀侯爵的話,稱俄羅斯帝國是“民族的囚牢”。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第一部第2章第Ⅳ節:被褻瀆的俄羅斯

隨著自由主義神職人員的失敗,教會陷入了極度分裂和虛弱的狀態。沙皇政權的核心意識形態支柱終於開始瓦解。拉斯普京在教會內部的崛起標誌著教會自身的最終崩塌。“神聖宗教會議從未如此墮落過!”。1916年2月,一位前部長對法國大使說,“沒有比這種方式更能摧毀所有對宗教的尊重和宗教信仰了。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第一部第2章第Ⅲ節:封建軍隊的餘孽

然而,幾乎可以肯定的是,沙皇要想贏回像布魯西洛夫這樣軍事專業人士的心為時已晚。他們已經寄希望于國家杜馬及其更廣泛的改革願景,以復興他們所熱愛的軍隊的力量。這就是導致沙皇垮臺的戰時聯盟的根源。

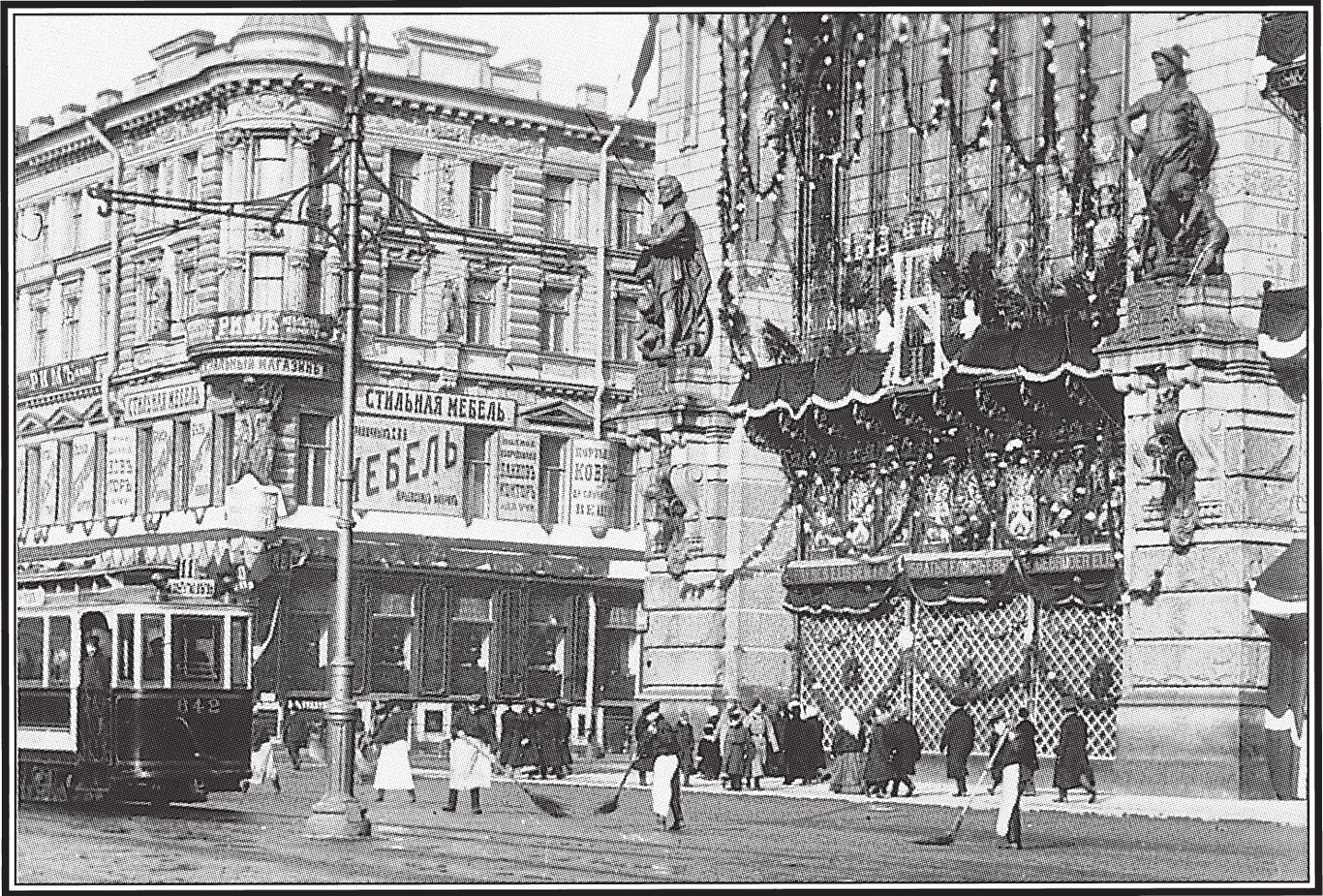

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第一部第2章第Ⅱ節:文明的新衣

即使在19世紀末,與西方社會比較,俄羅斯各省的市民文化仍處於早期起步階段。歷史上,大多數俄羅斯城市都是作為沙皇國家的行政或軍事前哨發展起來的,而不是作為商業或文化中心。通常情況下,這些城市由一小部分貴族——他們大多受雇於當地的文職部門——還有大量的小商販、工匠和勞工所組成。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第一部第2章第Ⅰ節:官僚與睡袍

政府官員正在成為一條通向貴族的道路,就像貴族通向政府官員一樣。它也有屬於自己的精英價值觀,只有最粗糙的馬克思主義者才會試圖將這些價值觀描繪成土地貴族“階級利益”的同義詞。儘管如此,作家尤裡·薩馬林的格言,即“官僚只是穿制服的貴族,而貴族只是穿睡袍的官僚”,在1900年並未完全過時。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第一部第1章第Ⅲ節: 繼承人

“每當皇后看到他紅撲撲的臉蛋,或聽到他歡快的笑聲,或看到他嬉戲,”沙皇的家庭教師皮埃爾·吉利亞德回憶說,“她的心中就會充滿巨大的希望,她說:‘上帝聽到了我的聲音。他終於憐憫我的悲傷’。”而後,疾病會突然降臨這個男孩,讓他再一次痛苦地躺在床上,帶他走向死亡之門。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第一部第1章第Ⅱ節:微雕刻家

尼古拉的頭腦是一個微型雕刻家,對行政管理每個最小的細節非常敏感,卻完全沒有能力將它們綜合為政府的一般原則。正如波別多諾采夫曾經評論的那樣:“他只看得到一個個局部,卻看不見整體,不能理解其他全部有關的事實、事件、趨勢和變化之間的相互關係。他沉迷於不足輕重的細枝末節當中。

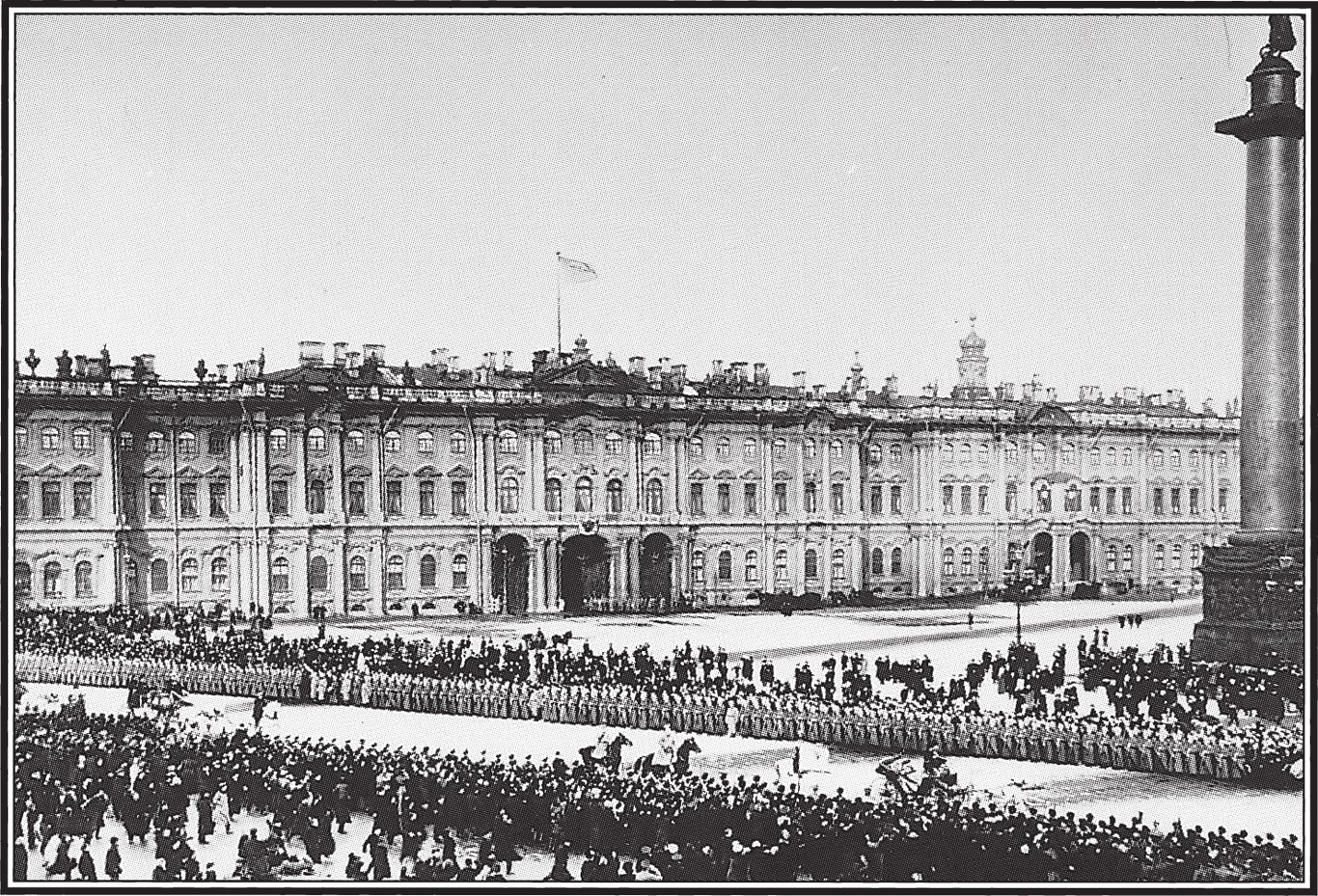

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第一部第1章第Ⅰ節:吾皇吾民

“沙皇心中有無數條看不見的線,”皇室傳記作者寫道,“這些線一直延伸到窮人的木屋和富人的府邸。這就是為什麼俄羅斯人民總是如此熱情地讚美沙皇,無論是在聖彼德堡的馬林斯基大劇院……還是在他穿越城鎮和鄉村的道路上。”

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》1996年版序

總而言之,這是一個關於人的故事,就像本書中的人物一樣,他們懷著崇高的理想出發去追求一件事,但後來卻發現結果截然相反。這就是為什麼我選擇將這本書命名為《人民的悲劇》。因為它不僅僅是一個民族歷史上悲劇性的轉捩點。它也是一個革命如何吞噬革命者命運的悲劇。

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》一百周年紀念版導言

我之所以把俄國革命稱為“人民的悲劇”,即是為了證明俄羅斯的宿命:它未能克服其專制的過去,未能在1917年穩步發展成為一個民主國家;反而一步步走向暴力和獨裁。在我看來,造成民主失敗的原因根植于該國的歷史,根植於其薄弱的中產階級和公民組織,最重要的是根植於占俄羅斯人口絕大多數的,貧窮而孤立的農民。